Le chien est aujourd’hui reconnu comme le meilleur ami de l’Homme un peu partout dans le monde. Néanmoins, dans de nombreuses cultures et à différentes époques, il était réduit à l’état de simple matériau, puisque sa fourrure servait à confectionner des vêtements, des accessoires ou encore des objets décoratifs.

D’ailleurs, même si ces usages se sont aujourd’hui raréfiés, ils n’ont pas pour autant complètement disparu – ce qui pose évidemment de véritables enjeux éthiques et légaux.

Depuis quand utilise-t-on la fourrure des chiens ? Dans quels pays cette pratique est-elle autorisée ? Quelles législations l’encadrent-elles ? Est-elle populaire auprès des consommateurs ? Quels types de produits sont susceptibles de contenir de la fourrure de chien, et comment le savoir ?

La fourrure de chien est utilisée depuis des temps immémoriaux par les humains. L’usage exact qu’on en fait ainsi que sa popularité diffèrent selon le contexte (en particulier selon les époques et les cultures), mais reste en tout état de cause restreint en comparaison de celui d’autres espèces.

En effet, de manière générale, il n’y a pas vraiment eu d’élevage intensif de chiens destinés simplement à être tués pour prélever leur fourrure. La raison est simple : ces animaux sont bien trop utiles dans d’autres tâches (notamment la chasse, la protection des troupeaux, le transport de charges…) pour être élevés simplement pour leur peau et leurs poils.

Certes, il est possible d’attendre la mort naturelle d’un chien pour prélever sa fourrure (après donc l’avoir utilisé d’autres manières), mais c’est peu pertinent dans le cas où il a déjà un certain âge lors de son décès. En effet, la fourrure d’un animal quel qu’il soit se détériore au fil des années : chute naturelle du poil, usure du cuir, perte de couleur, etc.

À la Préhistoire, l’utilisation de fourrure est une question de survie : les premiers humains doivent se protéger des températures extrêmes, et chaque ressource disponible compte. Les peaux et poils d’animaux (y compris les chiens domestiqués ou semi-domestiqués) servent à fabriquer des vêtements, des couvertures ou d’autres types de protection contre le vent et le froid. Dans ce contexte, la fourrure n’est pas un luxe, mais un outil vital pour affronter des environnements hostiles.

Les chiens qu’on trouve à cette époque sont proches du loup. Selon les régions, leur apparence varie : en Europe du Nord et de l’Est, ils ont un pelage dense pour résister au froid, tandis qu’en Asie ou en Amérique du Nord, ils ressemblent aux spitz ou aux inuits. Pour la fourrure, les hommes préhistoriques privilégient surtout ceux qui ont un pelage long et épais, car celui-ci se transforme facilement en vêtements chauds.

Abattre un chien dans le but de prélever sa fourrure n’est cependant pas quelque chose de fréquent ni qu’on fait à la légère. En effet, à cette époque, les représentants de la gent canine sont avant tout des compagnons de chasse très appréciés. Ce n’est en général qu’à la fin de leur vie, lorsqu’ils n’ont plus leur vigueur d’antan et ont donc perdu leur utilité, voire après leur mort, qu’on se décide parfois à prélever leur fourrure.

D’ailleurs, parmi les dix squelettes de chiens datant d’environ 4500 av. J.-C. trouvés au Danemark près d’Agernæs et Funen, seuls certains d’entre eux présentent des marques de dépeçage sur les os : c’est une preuve parmi d’autres que cette pratique n’avait rien de systématique.

Pendant l’Antiquité, l’usage de la fourrure en général évolue : elle demeure un outil de protection contre le froid, mais devient aussi un signe de richesse et de statut.

L’utilisation de fourrure de chien reste rare et ponctuelle en Europe pendant l’Antiquité. En effet, les populations préfèrent celles de renard, de lapin ou de mouton : elles sont jugées plus douces, plus chaudes et plus faciles à travailler.

Lorsqu’à cette époque de la fourrure de chien est employée, notamment dans les régions froides d’Europe du Nord et de l’Est, c’est principalement pour confectionner des vêtements rustiques et utilitaires, destinés plus précisément à protéger du froid et du vent : des doublures de manteaux, des capes épaisses, des couvertures, des bottes, des gants...

Pour cela, on privilégie la fourrure de chiens à poil long, notamment ceux de type spitz, compacts et robustes, dotés d’un double pelage dense et résistant, qui sont proches du Chien du Groenland, du Malamute d’Alaska ou du Samoyède actuels. Dans les régions plus tempérées, des chiens plus massifs, proches des molosses d’aujourd’hui, fournissent également des peaux épaisses, mais ces dernières sont moins prisées que celles des spécimens à poil long.

En tout cas, la fourrure de chien est notamment mentionnée dans les écrits du philosophe grec Diodore de Sicile (né vers 90 avant J.-C et mort vers 20 avant J.-C.). Dans son ouvrage encyclopédique Bibliothèque historique, celui-ci écrit ainsi que les Gaulois (un ensemble de peuples ayant occupé un territoire correspondant à l’actuelle France et ses pays limitrophes) « ne prennent point leur repas assis sur des chaises, mais […] se couchent par terre sur des couvertures de peau de loups et de chiens ».

Pendant l’Antiquité, il en va de l’Asie (notamment la Chine et le Japon) comme de l’Europe : les chiens y restent avant tout des animaux de travail, employés notamment à la chasse. Néanmoins, leur fourrure est parfois utilisée pour confectionner des manteaux, des capes ou des colliers alliant utilité et prestige.

C’est ainsi que certains spécimens sont dépecés dans ce but une fois qu’ils sont trop âgés pour accompagner les chasseurs ou pour accomplir les tâches qu’on leur confiait jusqu’alors. Leur fourrure est prisée pour ses qualités esthétiques lorsqu’elle est longue et soyeuse (comme c’est le cas chez les ancêtres du Chow Chow), pour sa capacité à protéger du froid lorsqu’elle est dense et double (comme chez ceux de l’actuel Akita Inu).

Dans les régions polaires et subarctiques, les peuples inuits et sibériens de l’Antiquité utilisent principalement la gent canine pour la chasse et pour le transport. Toutefois, il arrive que des chiens de traîneau vieillissants soient abattus afin d’utiliser leur fourrure pour confectionner des vêtements chauds.

Cette pratique reste toutefois marginale : les populations préfèrent largement employer les fourrures de caribou, de phoque ou d’ours, plus résistantes et mieux adaptées au climat rigoureux.

Dans les sociétés médiévales d’Europe et d’Asie, la fourrure continue de jouer globalement un rôle important dans l’habillement et le statut social, même si son usage varie fortement selon les espèces et les régions. Néanmoins, celle des chiens reste exploitée de façon marginale.

En Amérique, en revanche, les peuples des nations précolombiennes ne travaillent pas la fourrure canine.

Dans l’Europe du Moyen Âge, la fourrure est un marqueur social fort : plus celle qu’un individu porte est de qualité, plus il se situe à une position élevée dans cette société très hiérarchique.

Ainsi, les fourrures de renard, d’hermine, de castor ou de martre sont les plus prestigieuses, mais leur port est clairement réservé à la noblesse et interdit au reste de la population.

Pour sa part, la fourrure de chien est autorisée pour tout le monde, mais on la porte surtout au sein des milieux ruraux ou populaires, car elle constitue une alternative accessible aux peaux de luxe. Dans certaines régions d’Europe du Nord et de l’Est (notamment les duchés germaniques, les royaumes polonais et les territoires baltes et scandinaves), on emploie ainsi des chiens de taille moyenne au pelage dense pour confectionner des doublures de manteaux ou des capes, généralement après leur mort naturelle ou lorsqu’ils ne sont plus aptes au travail. Cet usage reste cependant marginal, et on n’élève pas des chiens simplement dans le but de les tuer pour leur fourrure.

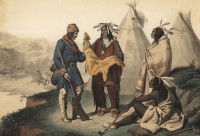

Avant l’arrivée du cheval au 16ème siècle (importé par les colons espagnols), le chien joue un rôle central dans la vie quotidienne des peuples autochtones d’Amérique du Nord, en particulier dans les Plaines et les régions subarctiques. Utilisé comme animal de bât, il tire les travois (une sorte de traîneau fait de deux longues perches fixées de part et d’autre de son corps) permettant de transporter toutes sortes de charges, et parfois même des enfants.

Précieux comme animal de travail, le chien n’est pas élevé pour sa fourrure. Il n’existe pas non plus d’éléments montrant que les peuples d’Amérique du Nord dépècent les chiens morts ou en fin de vie, comme c’est alors le cas dans d’autres régions du globe. Il faut dire qu’ils ont accès aux fourrures d’autres animaux permettant de confectionner des vêtements de bien meilleure qualité – notamment celles des bisons, des castors et des cerfs.

Toutefois, sur la côte nord-ouest, les peuples salish ont développé depuis des millénaires une relation unique avec une race de spitz aujourd’hui disparue : le Chien Laineux de Salish. Ils n’exploitent cependant pas l’intégralité de sa fourrure, mais uniquement les poils. Ces animaux sont gardés en petits troupeaux, nourris de poisson et parfois maintenus dans des enclos pour préserver la qualité de leur pelage. Ils sont ensuite régulièrement tondus, exactement comme des moutons. La fibre blanche et dense ainsi récoltée sert à confectionner des couvertures épaisses, des manteaux et parfois des pièces rituelles. Très prisée dans la culture salish, elle constitue un symbole de richesse et d’identité.

Néanmoins, ces pratiques déclinent progressivement avec l’arrivée des colons européens au début du 19ème siècle, synonyme d’introduction de la laine de mouton et du coton - des matériaux de meilleure qualité. Le Chien Laineux de Salish finit d’ailleurs lui-même par disparaître complètement à la fin du 19ème siècle.

Les chiens occupent une place importante dans les sociétés précolombiennes d’Amérique centrale et du Sud, notamment chez les Aztèques et les Mayas. En effet, ils sont à la fois des compagnons domestiques et des acteurs essentiels des rites funéraires, car certains sont alors sacrifiés pour accompagner les défunts dans l’au-delà.

La consommation de viande de chien, notamment au cours de cérémonies religieuses et de rituels, y est également avérée. Elle concerne toutefois le Xoloitzcuintli (ou Xolo), qui n’est pas exploité pour sa fourrure - et pour cause, car il s’agit d’un chien nu. D’ailleurs, à l’image par exemple du Techichi, proche ancêtre du Chihuahua, les chiens présents en Amérique centrale et en Amérique du Sud à cette époque sont généralement nus ou à poil court, ce qui explique en grande partie l’absence d’exploitation de la fourrure canine dans cette partie du monde.

Au demeurant, différents matériaux s’avèrent plus facilement disponibles et nettement mieux adaptés pour la confection de vêtements : notamment la laine de lama et d’alpaga dans les régions andines, les plumes et les fibres végétales dans la forêt amazonienne.

Dans certaines cultures d’Asie, la fourrure de chien conserve à l’époque médiévale une place plus grande qu’en Europe, en étant intégrée à la fois dans l’habillement quotidien et dans les traditions locales. Elle sert ainsi à doubler les capes et manteaux d’hiver, mais aussi parfois à confectionner des colliers, des chapeaux ou des manchettes.

C’est le cas notamment chez les populations mongoles et coréennes, ainsi que celles des provinces septentrionales de la Chine impériale.

Du 17ème au 19ème siècle, un peu partout dans le monde, l’usage de la fourrure en général évolue avec les changements sociaux, économiques et technologiques, tout en restant influencé par les besoins pratiques et le statut social des individus.

L’usage de la fourrure de chien reste relativement marginal en Europe à l’Époque moderne, et concerne presque exclusivement les milieux ruraux. Les représentants de la gent canine sont avant tout des animaux de travail (employés notamment pour la chasse), et il est rare qu’on exploite leur fourrure.

En tout cas, lorsqu’on le fait, c’est surtout pour confectionner des accessoires pratiques, comme des doublures de manteaux, des gants ou des capuchons. Ainsi, la fourrure canine conserve une fonction utile plutôt que symbolique ou prestigieuse, contrairement à celles qui sont alors les plus recherchées : celles de renard, martre, vison et castor.

L’arrivée des Européens en Amérique à partir de 1492 entraîne l’introduction de différents types de chiens, notamment à poil long : des lévriers, des dogues, des bergers…

Toutefois, comme les populations autochtones, les colons n’exploitent pas ces animaux pour leur fourrure : ils privilégient plutôt des espèces locales comme le castor, le vison et la martre, dont le pelage est plus adapté à la confection de vêtements et d’objets.

L’usage de la fourrure de chien perdure dans certaines régions d’Asie du 17ème au 19ème siècle - notamment en Chine et au Japon. Elle concerne surtout des spécimens âgés ou destinés à la consommation (notamment des Chows Chows) et non les chiens considérés comme précieux, c’est-à-dire ceux élevés pour le travail – voire comme simples compagnons domestiques.

Dans le nord de la Chine et en Mongolie, certaines races locales de chiens à poil long ou double sont parfois élevées pour leur fourrure : c'est le cas notamment du Berger d’Asie centrale et du Bouvier de Bouriatie-Mongolie. Leur pelage épais sert à fabriquer des manteaux, des colliers ou des capes afin de se protéger du froid rigoureux.

L’usage de la fourrure de chien perdure à l’époque contemporaine, mais devient globalement moins répandu qu’au cours de l’Époque moderne.

Cela dit, c’est surtout à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle que les choses évoluent vraiment, sous l’influence à la fois de la mondialisation et d’une sensibilité accrue au bien-être animal.

À partir des années 1860, l’intensification des échanges avec l’Asie conduit occasionnellement à l’introduction sur les marchés européens de fourrures de chien en provenance de ce continent, souvent sous des appellations ambiguës comme « loup de Chine » ou « chien de Mandchourie ». Leur exportation est par exemple documentée dans « Customs, Decennial Reports, 1892-1901, Vol 1. Northern & Yangtze Ports », le rapport décennal des douanes chinoises de 1892 à 1901 publié par le China Imperial Customs Service.

Ces fourrures sont employées comme matériau bon marché pour garnir des doublures de manteaux, des gants ou des capes destinées aux milieux modestes. Elles sont parfois teintées ou étiquetées, de manière à masquer leur origine canine.

En tout cas, contrairement à celles qui sont nobles (hermine, martre, renard…), la fourrure de chien conserve une faible valeur symbolique et reste cantonnée à un usage strictement utilitaire.

Depuis le 20ème siècle, la sensibilité du public à la souffrance animale s’intensifie, sous l’influence notamment des organismes de protection animale. Leur nombre se multiplie à partir des années 50, et ils n’hésitent pas à lancer de nombreuses campagnes médiatiques – parfois de grande ampleur.

Cette évolution des mentalités se traduit par une multiplication des lois contre la cruauté animale et en faveur du bien-être des animaux. Certes, ces textes ne ciblent pas directement la production, l’importation ou la vente de fourrure canine, mais ils restreignent indirectement ce commerce en interdisant les traitements cruels infligés aux chiens (notamment leur abattage) et en renforçant leur statut d’animaux domestiques protégés.

L’utilisation de la fourrure des chiens est globalement marginale au niveau mondial depuis le 18ème siècle, mais ce matériau suscite ponctuellement un intérêt accru dans certains contextes un peu particuliers. C’est le cas en particulier pour faire face aux pénuries de matières premières lors des conflits armés majeurs du 20ème siècle.

En Europe, pendant la Première Guerre mondiale, on fait parfois appel à des peaux animales moins nobles pour confectionner des vêtements chauds. Cependant, ce sont surtout les peaux de mouton, de lapin ou d’autres animaux domestiques qui sont utilisées : celles des chiens restant rares.

La Seconde Guerre mondiale fournit en revanche l’exemple le plus parlant, en particulier au Japon. En effet, pour faire face à la pénurie de matériaux, les autorités y encouragent la capture et l’abattage de chiens pour leur pelage afin de confectionner des manteaux, des doublures et des gants destinés à protéger les soldats du froid.

Des cas ponctuels sont également évoqués dans d’autres régions (notamment le nord-est de la Chine, la Sibérie et l’Extrême-Orient Russe) lors de pénuries extrêmes causées ou aggravées par les ravages du communisme.

Le recours à la fourrure canine en temps de guerre et/ou de pénurie illustre en tout cas combien les circonstances exceptionnelles peuvent modifier temporairement les normes éthiques et légales, plaçant les besoins pratiques au-dessus des considérations de bien-être animal. D’ailleurs, il arrive que de telles circonstances aillent aussi de pair avec la consommation de viande de chien.

De nos jours, certains pays interdisent explicitement la production, l’importation et la vente de fourrure de chien : ceci reflète une sensibilité accrue du grand public au bien-être animal et une volonté de lutter contre les pratiques cruelles. C’est le cas notamment dans tous ceux qui sont membres de l’Union européenne, puisqu’une réglementation communautaire bannit spécifiquement ce commerce.

Dans d’autres en revanche, il n’existe pas de texte spécifique sur le sujet, mais il est couvert via des lois contre la cruauté animale de façon générale.

Globalement, dans la plupart des pays développés, la production et le commerce de fourrure de chien sont proscrits, que ce soit donc directement (via une loi spécifique) ou indirectement (via celle sur la cruauté animale de façon générale). Néanmoins, un marché continue d’exister à travers des filières clandestines ou ambiguës, en particulier dans ceux où la demande persiste ou où l’application des lois laisse à désirer.

Dans de nombreux pays en voie de développement, la situation est plus complexe. Non seulement il est moins courant que ces activités soient prohibées, mais en plus l’application des lois (quand elles existent) laisse parfois à désirer. Le tout facilite l’existence de filières locales, qu’elles donnent la priorité au marché domestique ou à l’exportation.

En France et en Belgique, comme dans tous les États membres de l’Union européenne, la commercialisation de fourrure de chien est strictement illégale. Cette interdiction est instaurée en 2007 par le Règlement (CE) n°1523/2007 qui prohibe l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de fourrure de chien ainsi que de tout produit en contenant - qu’il soit brut, traité ou transformé.

En théorie, rien n’interdit cependant à un particulier de dépecer un chien décédé pour son propre usage, par exemple en vue de confectionner un objet personnel à partir de sa fourrure.

En pratique, passer par un taxidermiste reste la solution la plus sûre, à la fois pour respecter les normes sanitaires et pour éviter toute ambiguïté légale. Il est d’ailleurs recommandé de consulter au préalable un vétérinaire pour procéder à une autopsie et obtenir un certificat de décès attestant que l’animal est mort de manière naturelle : cela permet non seulement de prévenir d’éventuels ennuis avec la justice, mais aussi de s’assurer qu’il n’est pas porteur d’une maladie transmissible aux humains (le cas échéant, mieux vaut évidemment renoncer à ce projet).

La commercialisation de fourrure de chien est strictement interdite en Suisse depuis une révision en 2013 de Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) de 1978, motivée par la volonté de limiter toute exploitation cruelle des animaux domestiques.

Introduit à cette occasion, son article 14 prohibe ainsi explicitement « l’importation, le transit, l’exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien ». Il en va de même pour tout produit qui serait fabriqué à partir de tels matériaux.

Il convient toutefois de souligner que ce texte de loi ne concerne pas l’usage privé. Par conséquent, un particulier a le droit de conserver la fourrure de son chien décédé, mais il a interdiction de la vendre. Comme dans les autres pays tolérant un tel usage, il est fortement recommandé de solliciter un vétérinaire pour obtenir un certificat stipulant la cause du décès, puis un taxidermiste professionnel afin de respecter les normes sanitaires en vigueur et d’éviter toute ambiguïté légale.

Il n’existe pas au Canada de loi fédérale interdisant spécifiquement la production, l’importation ou la vente de fourrure de chien. La compétence en la matière relève donc des provinces, mais seule la Colombie-Britannique a adopté un cadre juridique à ce sujet.

Amendée en 2025, sa Fur Farm Regulation définit en effet une liste des espèces animales dont la fourrure peut être légalement exploitée et commercialisée. Le chien n’y étant pas mentionné, sa production et son commerce y sont donc interdits.

Les huit autres provinces ne disposent pas du moindre cadre juridique pour interdire cette pratique. Il convient toutefois de souligner que l’Ontario adopta en 1990 une Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure définissant les espèces dont l’exploitation de la fourrure était légale, et que le chien n’y figurait pas. Néanmoins, ce texte fut abrogé en 1997.

Au Québec, aucun texte n’évoque explicitement le prélèvement ou le commerce de fourrure de chien - ou d'ailleurs de tout autre animal domestique. Toutefois, le chapitre B‑3.1 de sa Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal interdit d'infliger à un animal des souffrances inutiles, ce qui inclut les traitements pouvant entraîner la mort. La vente de sa fourrure n’est pas expressément interdite, mais l'article 53 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune stipule que tout vendeur doit posséder un permis de vente. Dans la pratique, il serait vraisemblablement impossible d'obtenir ce permis pour la fourrure d'un chien, puisqu'aucune disposition légale n'autorise son abattage ou sa capture.

Il convient par ailleurs de souligner qu’utiliser la fourrure de son propre chien après son décès n’est pas interdit au Canada. Toutefois, si on souhaite le faire, il est recommandé de solliciter un vétérinaire pour obtenir un certificat de décès, puis un taxidermiste pour s’assurer de respecter les normes sanitaires et légales en vigueur.

La production et le commerce de fourrure canine suscitent la controverse et sont prohibés dans de nombreux pays un peu partout dans le monde, généralement via des lois relatives au bien-être animal en général.

Il n’en continuent pas moins d’exister, ne serait-ce parce qu’ils sont autorisés dans certains autres, malgré l’évolution des mentalités et parfois même la volonté des autorités de les interdire.

Ces activités demeurent en tout cas confidentielles et mal documentées, ce qui rend difficile l’identification précise des pays qui y participent le plus. Toutefois, des preuves indiquent que de la fourrure de chien circule au moins en Chine, en Russie et en Corée du Nord.

La production et le commerce de fourrure de chien restent légaux en Chine. Le pays en est d’ailleurs un des principaux consommateurs et exportateurs au monde – voire peut-être le principal.

Il faut dire qu’il s’agit d’une pratique ancienne dans certaines régions où le froid a favorisé le développement de l’industrie des fourrures – notamment dans le nord-est du territoire.

Le gouvernement central a toutefois pris certaines mesures pour limiter ces pratiques, comme la reclassification en 2020 des chiens en tant qu’animaux de compagnie plutôt que comme bétail. De ce fait, la production à grande échelle de fourrure de chien ne bénéficie plus d’un cadre agricole légal ni d’autorisations ou de subventions liées à l’élevage de bétail. Pour autant, aucune interdiction nationale n’a encore été adoptée, et dans ce pays il est courant que la corruption permette à certaines pratiques situées dans une zone grise de continuer à exister.

En tout cas, à l’instar de la consommation de viande de chien, le commerce de fourrure canine suscite des débats au sein de la société chinoise – en particulier dans les grandes villes, où la sensibilité aux droits des animaux est plus forte.

Il semble que la fourrure de chien soit encore utilisée en Corée du Nord, notamment pour la confection de manteaux d’hiver. C’est en tout cas ce que soutient notamment un article publié sur le site de Radio Free Asia, une station de radio privée financée par des fonds publics américains. Plus précisément, il y est indiqué que des manteaux doublés de fourrure canine, considérés comme des articles de luxe, ont été confisqués auprès de civils pour être redistribués à des unités militaires sous-équipées.

Cela semble indiquer que de la fourrure de chien circule effectivement dans le pays. Évidemment, les informations concernant l’ampleur de ce commerce demeurent très limitées en raison du manque de transparence de la dictature communiste et de l’inexistence d’un journalisme indépendant.

La Russie est un des plus grands marchés mondiaux pour la fourrure, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de ses conditions climatiques difficiles. Le vison est l’animal qui y est le plus couramment élevé dans ce but, mais, en parallèle de ce qui est produit sur place, on y importe notamment de la fourrure de renard et de chien viverrin (tanuki).

Sur le plan juridique, le pays ne dispose d’aucune législation interdisant spécifiquement le commerce de fourrure de chien. En revanche, l’article 245 du Code pénal sanctionne les actes de cruauté envers les animaux (notamment leur abattage à des fins mercantiles), mais les personnes qui violent la loi sont rarement inquiétées.

Contrairement par exemple à la fourrure de vison ou de renard, celle de chien n’est généralement pas utilisée pour la confection de manteaux entiers.

Il faut dire que la longueur et la densité du poil varient beaucoup selon les parties du corps ainsi que d’un animal à l’autre, ce qui complique la création de grandes pièces homogènes : cette variabilité rend le résultat difficile à uniformiser.

À cela s’ajoute le fait que la fourrure de chien est souvent plus terne que celle d’autres espèces, ce qui limite son attrait dans la haute couture.

Tout ceci explique qu’elle est principalement employée dans des articles secondaires et de petite taille (par exemple des gants, des bonnets, des écharpes et des bottes) ainsi que pour des finitions peu visibles (tels que des bordures de capuches et des cols de vestes).

Toutes espèces confondues, l’origine des fourrures proposées sur le marché international souffre d’un sérieux manque de transparence.

La fourrure de chien ne fait pas exception - d’autant moins qu’elle est souvent importée de pays où elle est produite dans un cadre juridique plus ou moins flou (par exemple, la Chine). Ainsi, elle est rarement étiquetée de manière claire et peut être facilement confondue avec celle d’autres animaux – en particulier le chien viverrin (tanuki), le renard et le loup. De fait, il est souvent pratiquement impossible pour le consommateur (y compris en Europe et en Amérique du Nord) de savoir si un produit contient ou non de la fourrure de chien.

Seul le recours à un test ADN permet de tirer les choses au clair et de savoir de quelle(s) espèce(s) provient une fourrure. Par conséquent, quel que soit le pays où l’on vit, il est tout à fait possible d’avoir sans le savoir dans sa garde-robe un vêtement comportant de la fourrure de chien.

Face à cette situation, certaines ONG comme Humane World for Animals (autrefois connue sous le nom de Humane Society of the United States) ou Fur Free Alliance entendent mettre en lumière des pratiques dissimulatrices en révélant l’origine réelle de certaines fourrures.

En tout état de cause, il n’existe qu’une solution parfaitement fiable de ne pas soutenir indirectement celles-ci et d’éviter de porter sans même le savoir des vêtements contenant de la fourrure de chien : ne pas acheter de vêtements en fourrure.

Cela vaut d’ailleurs même pour ceux qui sont en fausse fourrure. En effet, une enquête menée en 2013 par Humane World for Animals révélait par exemple que des vêtements en soi-disant fausse fourrure vendus alors par la chaîne de grands magasins américains Century 21 contenaient en réalité de la fourrure de chien viverrin et de lapin.

D’après les données de l’association Humane World for Animals, le commerce de fourrure fait de moins en moins recette. Il a même connu une chute spectaculaire entre 2014 et 2023 : alors qu’environ 140 millions de visons, renards et chiens-ratons laveurs étaient élevés et abattus pour leur fourrure en 2014, ce chiffre est tombé à environ 20 millions dix ans plus tard - soit une diminution de 85 %.

Il est impossible de disposer de chiffres concernant spécifiquement la fourrure de chien, étant donné le caractère confidentiel de son commerce et le manque de transparence des producteurs - notamment ceux basés en Chine. Toutefois, on peut raisonnablement supposer que ceux-ci sont eux aussi orientés à la baisse.

Ce déclin s’explique par plusieurs facteurs.

En premier lieu, l’évolution des mentalités conduit à une prise de conscience accrue des conditions de vie et d’abattage des animaux d’élevage, avec à la clef une opposition croissante des citoyens à leur exploitation.

Il convient d’ailleurs de souligner le rôle en la matière des organisations de protection animale. En particulier, des associations internationales comme PETA, Humane World for Animals ou Vier Pfoten (Quatre Pattes, dans les pays francophones) mènent des campagnes médiatiques et des actions de sensibilisation très visibles, dénonçant les conditions de vie et de mort des animaux destinés à la fourrure.

Comme si cela ne suffisait pas, la sensibilisation croissante aux impacts environnementaux de l’élevage et de l’utilisation d’animaux renforce aussi ce rejet. On reproche notamment à ces activités leur consommation d’eau, émissions de gaz à effet de serre, utilisation de produits chimiques pour le tannage…

La pression de l’opinion publique et des associations explique d’ailleurs que dans différents pays, le législateur s’est emparé du sujet. Ainsi, on voit se multiplier les réglementations visant à encadrer ou interdire la production, la vente et l’importation de fourrure, dans un souci de protection des animaux. La France, par exemple, a inclus l’interdiction de l’élevage de visons, de renards et d’autres animaux sauvages pour leur fourrure dans la Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

D’autres (notamment la Suisse, le Danemark et la Norvège) ne vont pas aussi loin, mais imposent des normes strictes concernant les conditions d’élevage, d’abattage et de commercialisation. Dans le cas de la Suisse, elles le sont tellement que, dans les faits, il est quasiment impossible de se lancer dans une telle activité ; d’ailleurs, il n’y a pas le moindre producteur dans le pays. Évidemment, toutes ces mesures accélèrent le déclin de cette industrie.

Au demeurant, l’élevage d’animaux pour leur fourrure devient de plus en plus coûteux du fait des exigences croissantes sur les plans sanitaires, environnementaux et de bien-être animal.

L’industrie de la mode elle-même acte ces évolutions et s’adapte. Ainsi, même certaines marques très renommées et influentes font le choix de ne plus utiliser de fourrure dans leurs collections, afin notamment de prendre en compte les attentes des consommateurs soucieux du bien-être animal. C’est le cas entre autres de Chanel, Gucci et Prada. Cette tendance concerne également des marques plus accessibles : H&M, Puma et Zara (pour ne citer que ces exemples) font elles aussi le choix du « zéro fourrure animale », pour répondre à une demande croissante de mode éthique et responsable.

Tout ceci explique aussi qu’au contraire, la fausse fourrure a le vent en poupe, tant elle constitue une solution plus économique, rapide et facile à produire à grande échelle. Ainsi, d’après les données de étude de marché « Faux Fur Clothing Market By Product Type (Coats, Jackets, Vests, Stoles, Accessories); By Distribution Channel (Online Platforms, Specialty Stores, Supermarkets, Departmental Stores, Others); By End-user (Women, Men, Children) – Growth, Share, Opportunities & Competitive Analysis, 2024 – 2032 » de l’institut Credence Research, le marché international de la fausse fourrure était estimé à 1,73 milliard d’euros en 2024 et devrait atteindre les 3,45 milliards d’euros en 2032.

Malgré le rejet croissant des opinions publiques et les éventuelles interdictions légales, il est avéré que de la fourrure de chien continue de circuler, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Par exemple, l’Association Française et Internationale de Protection Animale (AFIPA) a démontré en 2006 que des pièces réalisées avec de la fourrure de chien étaient vendues sous de fausses appellations en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Se faisant passer pour un simple client, un enquêteur de l’organisme a réussi à passer commande d’une veste sur mesure en fourrure de chien auprès d’un fourreur bruxellois.

Cela est lié au fait que certains producteurs basés dans des pays asiatiques (notamment la Chine et la Corée du Sud) exportent de la fourrure de chien sous une fausse appellation - notamment « fourrure de renard de Corée » ou de « loup de Corée », deux espèces qui n’existent pas.

Même si son ampleur a diminué, le problème persiste de nos jours.

Il faut dire que la fourrure de chien est difficile à détecter, car on la retrouve principalement dans des accessoires ou des ornements de vêtements plutôt que dans des pièces complètes. Ainsi, elle est par exemple utilisée pour des cols, des capuchons de manteaux, des bordures de manches et des doublures, ainsi que pour des éléments décoratifs d’accessoires - notamment des pompons de sacs, de gants ou de chaussures d’hiver.

S’il est courant qu’une fourrure de chien soit vendue sous une fausse appellation (par exemple « loup de Corée » ou « renard de Corée »), l’inverse est également possible. En effet, il arrive que des étiquettes (par exemple en français ou en anglais) sur des produits réalisés en Chine parlent de « fourrure de chien », alors qu’il s’agit en réalité d’une espèce différente du chien domestique (canis lupus) : le chien viverrin, un mammifère originaire d’Asie de l’Est, proche du raton laveur, mais appartenant à la famille des canidés et plus connu sous son nom japonais, tanuki.

Il est très apprécié dans l’industrie de la mode, car sa fourrure permet de fabriquer des manteaux, des cols et des accessoires décoratifs à la texture douce et dense.

Toutefois, même s’il ne s’agit pas d’une espèce en danger, son utilisation dans l’industrie de la fourrure soulève d’importantes questions éthiques. En effet, les animaux sont souvent capturés ou élevés dans des conditions stressantes, et les méthodes d’abattage ne sont pas toujours réglementées.

Seuls une analyse du poil au microscope ou un test ADN permettent de déterminer l’espèce exacte dont provient une fourrure. Coûteux et réalisés en laboratoire, ces examens sont difficiles à financer individuellement.

Lorsqu’on soupçonne qu’un vêtement, un accessoire ou tout autre produit contient de la fourrure de chien, il est donc recommandé de contacter une association de protection animale capable de procéder à ces tests - sachant que les petites structures n’ont en revanche généralement ni le budget ni l’expertise pour enquêter sur le sujet.

En France, on peut se tourner notamment vers la Société Protectrice des Animaux (SPA), la Société Anti-Fourrure ou la Fondation Brigitte Bardot.

En Belgique, le Groupe d’Action dans l’Intérêt des Animaux (GAIA) est habitué à travailler sur ce genre de sujets.

En Suisse, les organismes de référence sur la question sont la Protection Suisse des Animaux (PSA) et l’Alliance Animale Suisse (ASS).

Enfin, au Canada, on peut faire appel à Quatre Pattes Canada ou à la Société pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux (SPCA) d’une grande ville comme Montréal ou Toronto.

Quel que soit l’endroit, il est possible également de signaler la situation aux autorités compétentes.

Dans l’Union européenne, quel que soit le pays, ce sont les services des douanes qui sont fondés à intervenir en cas d’importation ou exportation de marchandises interdites sur le territoire – par exemple du fait qu'elles contiennent de la fourrure de chien.

En France, on peut également contacter la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

En Belgique, le Service Public Fédéral Économie (SPF Économie) est habilité à intervenir.

En Suisse, la SECO (Secrétariat d’État à l’économie) ainsi que l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peuvent tous les deux intervenir sur des questions liées au commerce et au bien-être animal.

Enfin, au Canada, la vente de fourrure de chien n’est pas interdite en dehors du Québec et de la Colombie-Britannique, mais le consommateur doit être clairement informé de l’origine du vêtement qu’il achète. Si un produit est étiqueté de manière trompeuse (par exemple vendu comme contenant du vison ou du renard alors qu’il contient de la fourrure de chien), on peut alors prévenir l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), car cela justifie une intervention des autorités.

Autrefois relativement répandus dans certaines régions d’Asie et dans une moindre mesure (ou plus ponctuellement) en Europe et en Amérique, la production et le commerce de la fourrure de chien sont de nos jours en net déclin. La combinaison de l’évolution des mentalités (notamment grâce au travail des associations), de la multiplication des lois de protection animale ainsi que du désintérêt croissant de l’industrie de la mode pour la fourrure en général y sont pour beaucoup, et représentent autant de freins à sa circulation.

Cependant, la fourrure canine n’a pas totalement disparu : dans certains pays (notamment la Chine, la Russie et la Corée du Nord), sa production et/ou son commerce persistent sous des formes limitées et souvent opaques.

Par ailleurs, même dans les territoires où il est interdit d’en produire ou d’en importer (ainsi que tout produit qui en contient), la vigilance des consommateurs et des associations reste essentielle, car il arrive qu’on en retrouve sous une fausse appellation.