Dans l'ensemble, les chiens sont des animaux assez robustes et globalement plus résistants aux microbes que les humains. Ils sont néanmoins eux aussi susceptibles d'en contracter, et alors de tomber malades. Cela peut se produire par exemple avec la bactérie à l'origine de l'ehrlichiose.

En quoi consiste cette maladie, et quels symptômes provoque-t-elle ? Comment se transmet-t-elle, et peut-elle être transmise d'un chien à un humain ? Comment traiter un chien qui en est atteint ?

L’ehrlichiose est une maladie infectieuse causée par diverses souches de bactéries appartenant au genre Ehrlichia, qui elles-mêmes sont transmises par le biais d'une piqûre de tique. Elle peut donc être considérée comme une maladie parasitaire, même si elle n'est pas directement le fait d'un parasite.

Elle touche les humains ainsi qu'un certain nombre d'animaux, dont les chiens. Chez ces derniers, elle se manifeste au départ par des symptômes proches de ceux d'une grippe, mais dans un second temps elle est susceptible de devenir bien plus grave - voire carrément fatale.

L'ehrlichiose n'est pas une maladie très connue. Pourtant, elle est loin d'être rare, et on la trouve dans un grand nombre de régions du monde - y compris en Europe et en Amérique du Nord. Elle est davantage répandue dans les régions chaudes, car c'est là que les tiques sont les plus nombreuses et actives.

L'ehrlichiose est causée par différentes bactéries appartenant au genre Ehrlichia - d'où son nom. Toutefois, les souches de bactéries impliquées ne sont pas nécessairement les mêmes d'une espèce à l'autre.

Chez le chien, la quasi-totalité des infections est le fait de la souche Ehrlichia canis. Parmi les autres qui sont susceptibles de transmettre la maladie, on trouve Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia ewingii ainsi que potentiellement d'autres.

Quelle que soit la bactérie concernée, elle pénètre dans l'organisme par le biais d'une piqûre de tique. L'espèce de tique le plus souvent à l'origine de l'infection est Rhipicephalus sanguineus : on la rencontre un peu partout dans le monde, notamment dans les régions chaudes (par exemple, en Europe, dans le bassin méditerranéen).

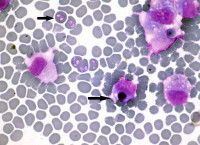

Une fois dans l'organisme, la bactérie colonise d'abord les ganglions ainsi que certains globules blancs présents dans le foie et la rate. Dans un second temps, elle se dissémine dans le reste du corps par le biais de la circulation sanguine, et dégrade les petits vaisseaux sanguins qui alimentent les différents organes. Ceci entraîne divers dysfonctionnements dans l'organisme, eux-mêmes susceptibles de se traduire par des symptômes très variés voire de finir par causer le décès de l'animal.

La prévalence de l'ehrlichiose canine varie fortement d'un pays à l'autre.

Elle est particulièrement élevée en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine. Par exemple, une étude intitulée « Ehrlichia canis in dogs of Mexico: Prevalence, incidence, co-infection and factors associated » et publiée en 2019 dans la revue Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases s'est penchée sur 246 chiens du Mexique, et il s'est avéré que près de 30% d'entre eux étaient porteurs de la bactérie responsable de l'ehrlichiose.

En Occident en revanche, cette maladie est nettement moins répandue, même si elle y est tout de même présente. Ainsi, sa prévalence serait de l'ordre de 5% en Europe, si l'on en croit une étude intitulée « Seropositivity of main vector-borne pathogens in dogs across Europe » et publiée en 2022 dans la revue Parasit Vectors.

Au Canada, elle est même encore plus faible : de l'ordre de 0,5%, d'après une étude intitulée « Prevalence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma spp., Ehrlichia spp. and Dirofilaria immitis in Canadian dogs, 2008 to 2015: a repeat cross-sectional study » et publiée en 2019 également dans Parasit Vectors.

L'ehrlichiose a beau être le fait d'une bactérie, elle n'est pas contagieuse, en tout cas au sens où on l'entend habituellement.

En fait, la transmission se fait par le biais d'une tique qui sert d'hôte intermédiaire - le plus souvent, il s'agit de Rhipicephalus sanguineus. Plus précisément, lorsqu'une tique cherche à se nourrir et pique un chien infecté, la bactérie en profite pour la coloniser. Une fois que cela est fait, elle reste dans son corps pendant quelque temps (jusqu'à 6 mois environ), en attendant que son hôte se nourrisse sur un autre animal pour le coloniser à son tour. Il faut toutefois que la tique reste accrochée à la peau au moins 3 à 6 heures pour que cela ait lieu.

Par ailleurs, la possibilité d'une transmission directe d’un chien à un autre n’a jamais été prouvée, et est peu probable.

En revanche, un chien peut indirectement transmettre l'erlichiose à un sujet d'une autre espèce, toujours par le biais d'une tique : un autre canidé (renard, loup, coyote...), mais aussi un humain. Ce dernier cas est toutefois rare, car l'ehrlichiose humaine est le fait de bactéries qui ne contaminent que très rarement les représentants de la gent canine. La plupart du temps, ces derniers contractent la maladie à cause d'Ehrlichia canis, or celle-ci n'affecte pas l'Homme : aucune transmission n'est alors possible du chien vers un humain.

Dans la mesure où les tiques sont présentes partout (dans les jardins, les parcs, les forêts, les champs...), n'importe quel chien peut techniquement contracter l'ehrlichiose. Il suffit qu'il se fasse mordre par une tique contaminée pendant au moins 3 à 6 heures pour que la bactérie passe dans son organisme et l'infecte.

Le risque est d'autant plus élevé que l'animal passe beaucoup de temps en extérieur, dans des lieux ombragés et/ou humides comme des bois ou des forêts, car ce sont les endroits que les tiques préfèrent. Les chiens de chasse sont donc particulièrement à risque, compte tenu du temps qu'ils passent dans ce type d'environnements.

Il semble toutefois exister des différences d'une race à l'autre quant à la probabilité de développer une forme grave de la maladie. Par exemple, le Berger Allemand semble prédisposé à l'ehrlichiose chronique, tandis que le Beagle a l'air moins sensible à cette infection.

Après une période d'incubation durant le plus souvent entre une et trois semaines, l'ehrlichiose canine évolue généralement en trois phases :

Tous les chiens ne passent pas nécessairement par ces trois phases : tout dépend de la bactérie concernée ainsi que de la capacité de l'organisme à la combattre. Ainsi, une partie d'entre eux ne connaissent que la phase aigüe, alors que d'autres finissent par développer une forme chronique après une apparente rémission (la phase asymptomatique).

La phase aigüe de l'ehrlichiose apparaît le plus souvent entre la fin du printemps et le début de l'automne, car ce sont les saisons lors desquelles les tiques sont les plus actives. Elle se manifeste après une période d'incubation comprise globalement entre 8 et 20 jours à compter de la morsure par une tique infectée.

Elle se traduit par une apparition soudaine de symptômes faisant penser à une grosse grippe. En particulier, on constate le plus souvent un gonflement des ganglions, une fatigue, une fièvre importante (autour de 40°C), une perte d'appétit, un amaigrissement, ainsi que parfois des vomissements. D'autres symptômes moins fréquents sont également possibles : une raideur lors de la marche, un gonflement de certains membres, un écoulement au niveau des yeux ou du nez, de la toux, des difficultés à respirer... Il peut aussi y avoir des anomalies au niveau du sang, notamment un faible nombre de plaquettes : toutefois, elles ne sont à ce stade visibles que par le biais d'une prise de sang.

En règle générale, la phase aigüe de l'ehrlichiose dure entre une et quatre semaines en fonction de la bactérie et de l'efficacité des défenses immunitaires du chien. Après ce délai, les symptômes disparaissent généralement d'eux-mêmes. Toutefois, l'animal n'est alors pas forcément guéri : il peut simplement être entré temporairement dans une phase asymptomatique.

Après la phase aigüe, l'organisme du chien peut soit éliminer la bactérie responsable de l'ehrlichiose, soit simplement entrer dans une phase asymptomatique.

Dans ce dernier cas, l'animal semble guéri, puisque les symptômes présents en phase aigüe ont disparu. Cela étant, la bactérie est toujours présente dans l'organisme, et continue de l'attaquer - mais cette fois silencieusement. D'ailleurs, une prise de sang permet de mettre en évidence diverses anomalies sanguines, notamment une diminution des globules rouges, des plaquettes et/ou de l'albumine (une protéine servant à transporter des substances dans le sang).

La phase asymptomatique peut s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Sa durée varie fortement en fonction de la souche de la bactérie en cause, ainsi que du système immunitaire de l'animal.

La phase chronique de l'ehrlichiose est la plus dangereuse. Elle survient à la suite d'une phase asymptomatique de plusieurs mois à années, pendant laquelle la bactérie attaque silencieusement différents organes ainsi que la moelle osseuse.

Les symptômes prennent des formes très variées, en fonction des organes touchés. Ainsi, on peut constater par exemple un amaigrissement, une grande fatigue, une perte d'appétit, de la fièvre, des douleurs articulaires, une hypertrophie de la rate, une inflammation des poumons, une paralysie, des vomissements, une jaunisse, des oedèmes, une présence de sang dans les urines, un gonflement des articulations, une insuffisance rénale...

Par ailleurs, la destruction progressive de la moelle osseuse se traduit par un manque notable :

À ce stade, le chien a de grandes chances de décéder, en particulier s'il n'est pas traité. Cela étant, même s'il l'est, le pronostic reste réservé : tout dépend de l'ampleur des dégâts au moment où il commence à être pris en charge.

L'ehrlichiose n'est pas facile à reconnaître, dans la mesure où ses symptômes sont peu spécifiques et peuvent faire penser dans un premier temps à d'autres types de maladies - notamment une grippe. Par ailleurs, la phase de rémission tend à laisser croire que le chien est guéri, alors qu'en réalité son organisme continue d'être attaqué par la bactérie.

Or, un diagnostic précoce est crucial, car en phase avancée le risque de décès est élevé, même si un traitement adapté est mis en place.

S'il détecte des symptômes pouvant faire penser à l'ehrlichiose (a fortiori pendant une saison et dans une région à risque), le vétérinaire décide généralement d'effectuer une prise de sang afin de détecter d'éventuelles anomalies sanguines - en particulier une quantité anormalement faible de plaquettes.

En plus de cela, il peut éventuellement réaliser :

Comme toutes les maladies bactériennes, l’ehrlichiose se soigne avant tout par des antibiotiques - le plus souvent de la doxycycline. Ils prennent généralement la forme de comprimés à avaler, mais peuvent aussi être administrés par injection - notamment si la maladie cause des vomissements, car le chien pourrait alors vomir les médicaments.

Les antibiotiques sont très efficaces en phase aigüe. La durée du traitement est alors généralement comprise entre 10 et 20 jours, même si les signes cliniques (notamment la fièvre) commencent à s'atténuer dès les premiers jours. L'animal a de très bonnes chances de guérir, sans garder de séquelles particulières.

Il n'en va pas de même en phase chronique, car l'état de l'animal est alors nettement dégradé et le décès a de grandes chances de survenir. En tout état de cause, les antibiotiques doivent alors être administrés sur une période bien plus longue - généralement plusieurs mois d'affilée. Par ailleurs, divers autres traitements permettent de plus ou moins soulager les symptômes et/ou soutenir les fonctions vitales de l'organisme : une transfusion sanguine, une perfusion, des anabolisants, etc. Néanmoins, le pronostic reste réservé, et le risque de décès demeure important.

Les dépenses correspondant au traitement de l'ehrlichiose canine sont généralement limitées en début d'infection, mais peuvent devenir élevées dans le cas contraire, car les soins de soutien sont souvent coûteux. Elles sont susceptibles d'être prises en charge au moins en partie par une assurance animaux, si l'on a pris soin d'en souscrire une avant l'infection.

Comme l'ehrlichiose est une maladie grave, et même susceptible d'être mortelle si elle n'est pas prise en charge à temps, il est crucial de tout faire pour en protéger son chien. C'est d'autant plus vrai si l'on se trouve dans une région où elle est très présente, mais techniquement quasiment tout le monde est concerné.

La méthode la plus efficace pour prévenir l'ehrlichiose canine consiste à traiter régulièrement son compagnon contre les tiques, à l'aide par exemple d'une pipette ou d'un collier anti-tiques. Ces antiparasitaires ont pour effet de tuer rapidement les tiques qui tenteraient de s'inviter sur lui. Ils sont globalement très efficaces pour contrôler leurs populations dans l'environnement et limiter leur prolifération, en particulier dans le jardin.

Cela étant, utiliser un antiparasitaire ne suffit pas forcément pour prévenir l'ehrlichiose. En effet, un tel produit peut mettre plusieurs heures à agir, selon les substances qu'il contient. Or, les bactéries Ehrlichia sont susceptibles de passer du corps de la tique à celui du chien en quelques heures seulement, donc potentiellement avant que le produit ait eu le temps de la tuer. Pour cette raison, mieux vaut également prendre l'habitude de toujours vérifier le pelage de son chien après chaque sortie, pour pouvoir détecter rapidement toute tique éventuelle et l'enlever aussitôt à l'aide d'une pince anti-tique.

Si toutefois on détecte un jour une tique déjà grosse, c'est sans doute le signe qu'elle se trouve depuis plusieurs jours sur le corps de l'animal, et donc qu'elle l'a potentiellement déjà contaminé. Le cas échéant, l'utilisation d'antibiotiques de manière préventive (c'est-à-dire pendant la phase d'incubation, alors qu'aucun symptôme n'est encore visible) peut permettre de tuer la bactérie avant qu'elle ne cause des symptômes. Ce n'est néanmoins pas conseillé de façon systématique, car les antibiotiques ne sont pas sans risques : normalement, il n'est préconisé d'agir ainsi que dans les régions les plus à risques. Le mieux est d'en discuter avec son vétérinaire.

L’ehrlichiose est une maladie bactérienne qui se transmet par le biais d'une piqûre de tique. Elle est facile à soigner avec des antibiotiques lorsqu'elle est encore peu avancée ; dans le cas contraire, le risque de décès est élevé, même avec une prise en charge adaptée. Or, elle n'est pas facile à diagnostiquer, car ses symptômes ressemblent à ceux de diverses autres maladies. Il est donc important de mettre l'accent sur la prévention, notamment via le recours aux antiparasitaires.

Traiter son chien contre les tiques à intervalles réguliers (en particulier entre le printemps et l'automne) est d'ailleurs d'autant plus utile que cela permet de prévenir aussi d'autres maladies. En effet, ces petits parasites peuvent également transmettre par exemple la maladie de Lyme et la piroplasmose, deux infections souvent graves. C'est donc de toute façon une bonne habitude à prendre, même si l'on ne vit pas dans une région spécialement touchée par l'ehrlichiose.

Mon chien berger allemand de 4 ans 1/2 souffre de cette maladie détectée rapidement par une ponction.

Une transfusion sanguine a été faite, un traitement à base d'antibiotique est en cours, elle va un peu mieux mais reste très faible donc nous faisons très attention à ce qu'elle ne se fatigue pas et des visites chez le vétérinaire sont fréquentes.

Traitement: DOXYVAL, MEGASOLONE et CERENIA

L'appétit est revenu je pense que c'est bon signe.

On croise les doigts

Bonjour,

Mon chien, un coker anglais, etait tres fatigué et presentait des ganglions palpables dans le cou.

Une visite chez le viterinaire puis un bilan sanguin montrait une grosse anemie en globule rouge et plaquette.

Malheureusement pour mon chien, le veterinaire a d'abord pensé à une leshmaniose et a lancé toute une serie de test dans ce sans. Et pour traitement, cortisone et fluoroquinolone!!!!

Cela a durée 3 mois, je vous passe le nbr d'examen inutil que le chien à subit car tous tjrs ds le sens d'un leschmaniose ou leucemie, et ces examens signaient pour la presence d'un parasite mais pas le bon!!!

Changement de veterinaire, une serologie et la le diagnostique tombe: Une ehrlichiose.

Le chien est aussitot placé sous doxycicline. Mais les 4 mois de travail de me$$e du premier veto a peut etre conduit a l'installation de la forme chromique de la maladie car depuis je vois deperir doucement mon animal et ce malgrès les antibiotiques.

Moralité: n'esité pas a consulter plusieur avis rapidement, car il y a de grosse difference de competence de nos viterinaire francais.

ma braque de weimar vient d'être diagnostiquée comme atteinte par cette maladie. Elle n'a que 8000 plaquettes au lieu de 300 000. En fait ce qui nous a donné l'alerte c'est l'apparition d'hématomes. Le premier est apparu autour du nombril, puis au niveau des cuisses. Elle avait été fatiguée quelques jours auparavant avec un blocague articulaire qui nous avait d'abord fait penser à une crise de rhumatisme. Mais avec les hématomes, nous avons fait une prise de sang, examen du coeur, des reins, du fois, des poumons, des urines. Tout était parfait sauf la numération plaquettaire. Elle est sous antibiotique + vitamine K1 + cortisone. Interdiction de courir ce qui n'est pas évident pour un chien de chasse. Bien entendu pas de chasse en ce moment et prise de sang toutes les semaines pour contrôle.