Les traces des premiers chiens en Chine remontent à il y a environ 16.000 ans.

Quant à leur domestication, elle serait survenue autour de 5000 ans avant J.-C., selon un chapitre de l’ouvrage La révolution néolithique dans le monde (écrit en 2008 par l’archéologue français Jean-Paul Demoule) intitulé « L’émergence de l’agriculture et de la domestication en Chine ».

Le meilleur ami de l'Homme est présent en nombre au sein de l’Empire du milieu : selon un livre blanc publié par Pethadoop, il y avait en 2020 environ 52 millions de chiens domestiques en Chine, ce qui en fait le troisième pays au monde après les États-Unis et le Brésil.

Cela dit, si ce chiffre peut paraître conséquent dans l’absolu, il mérite d’être relativisé. En effet, sachant que le pays comptait la même année 1,44 milliards d’habitants, cela représente environ 36 chiens domestiques pour 1000 habitants : c’est 3 à 5 fois moins que de nombreux pays occidentaux. D’ailleurs, en 2014, seuls 7 % des ménages chinois - soit autour de 30 millions - possédaient un chien, selon les chiffres d'Euromonitor.

La population de chiens de compagnie connaît toutefois une croissance importante : toujours selon Euromonitor International, elle a crû en moyenne de 11% par an entre 2013 et 2017.

Les chiens demeurent toutefois moins populaires que les chats : d’après ce même organisme, ces derniers étaient au nombre de 69 millions en 2017.

L'augmentation fulgurante du nombre d'animaux de compagnie et du budget qui leur est consacré en moyenne chaque année est largement attribuable à l’essor économique du pays, et à l’explosion de la classe moyenne : à mesure que les Chinois s'enrichissent, la possession d'animaux de compagnie augmente. En effet, un nombre croissant de personnes disposent d’un niveau de vie leur permettant de subvenir correctement aux besoins d’un chien sans que cela ne représente un sacrifice majeur pour leur propre situation personnelle.

En outre, le vieillissement de la population, la baisse du taux de natalité et la proportion croissante de célibataires contribuent également à expliquer la hausse des adoptions et l’augmentation du nombre de foyers qui possèdent un chien.

En effet, le besoin de compagnie est une des raisons majeures qui poussent à franchir le pas : plus d’un tiers des propriétaires de chiens interrogés dans le cadre de l’élaboration du « Chinese Pet Industry White Paper of 2017 » ont déclaré en posséder pour l’affection qu’il apporte.

Une vingtaine de races de chiens sont originaires de Chine.

Certaines se sont largement diffusées en dehors du pays, et sont d’ailleurs reconnues par les organismes de référence du monde entier. Ainsi, la Fédération Cynologique Internationale (FCI), le Kennel Club (KC) britannique, le Club Canin Canadien (CCC), l’American Kennel Club, le United Kennel Club (UKC) et le Continental Kennel Club (CKC) reconnaissent tous dix races chinoises : le Carlin, le Chien Chinois à Crête, le Chow Chow, l’Epagneul Tibétain, le Lhasa Apso, le Mastiff Tibétain (ou Dogue du Tibet), le Pékinois, le Shar Pei, le Shih Tzu et le Terrier du Tibet.

D'autres en revanche restent assez confidentielles en dehors de leur pays d'origine, voire de leur région d’origine, et ne sont d’ailleurs reconnues que par l’organisme cynologique chinois (la China Kennel Union, ou CKU) mais pas par ses homologues étrangers. C’est le cas par exemple du Chien Chinois de Chongqing, du Chuandong Hound et du Shanxi Xigou.

Par ailleurs, certaines races de chien chinoises se distinguent par des caractéristiques physiques assez peu fréquentes au sein de la gent canine, et qui contribuent d’ailleurs à leur notoriété. Ainsi, le Chow Chow se caractérise non seulement par sa fourrure abondante, mais aussi par sa langue foncée de couleur presque bleue. Le Chien Chinois à Crête laisse aussi rarement indifférent, du fait du contraste entre l’absence de fourrure sur une grande partie de son corps, et la présence au contraire d’un pelage très fourni sur sa tête, l’extrémité de ses pattes et sa queue. Le Shar-Peï quant à lui est un chien de taille moyenne de type molosse qui se distingue également par son apparence particulière : sa peau présente des « rides » ou plissures, notamment sur sa tête.

En 2021, un sondage a révélé que la race la plus populaire en Chine était le Husky Sibérien, suivie par les races de chiens autochtones, le Caniche, le Corgi et le Shiba Inu. D’autres sources mentionnent aussi le succès que remportent le Labrador Retriever, le Golden Retriever, le Samoyède et le Schnauzer. Plus largement, on observe que les races de petite taille (beaucoup plus adaptées pour les personnes qui vivent dans les grandes villes très densément peuplées) et les races de grande taille originaires d’autres pays sont généralement préférées à celles qui sont de taille moyenne.

Il convient cela dit de souligner que les préférences des Chinois en matière de races de chiens sont en pleine évolution. En effet, les races autochtones telles que le Chow Chow, le Shar-Pei et le Pékinois sont en perte de vitesse : les adoptants privilégient de plus en plus les races étrangères, telles que le Caniche et le Labrador Retriever. Cela est notamment lié au fait que posséder un chien de race étrangère est devenu pour certains un symbole de richesse et de statut social élevé.

Il faut en tout cas avoir en tête que les chiens de race restent marginaux dans le pays, comme le montrent les chiffres de la China Kennel Union (CKU), qui en tient le registre officiel : l’organisme a reçu seulement 660.000 demandes d’enregistrement entre 2006 et 2021, alors que la population canine était estimée à 52 millions en 2020.

Basé à Beijing, la China Kennel Union (CKU) est l’organisme cynologique officiel de Chine, c’est-à-dire l’institution qui est en charge notamment du registre des chiens de race du pays. Elle a été fondée en 2006 et est membre à part entière de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), comme ses homologues d’environ une centaine d’autres pays – dont ceux de la France, la Belgique et la Suisse. Les pedigrees qu’elle délivre sont donc reconnus par ces derniers, et réciproquement.

La CKU reconnaît l’ensemble des races reconnues par la FCI, soit environ 350, parmi lesquelles figurent notamment des races chinoises comme le Carlin, le Chien Chinois à Crête, le Chow Chow et le Shih Tzu.

Elle reconnaît également certaines races de chiens originaires de Chine qui ne le sont pas par la FCI, généralement faute de diffusion suffisante hors de leur pays d’origine. C’est le cas par exemple du Kūnmíng Quǎn (ou Chien de Kunming), originaire de la ville éponyme, ou encore du Chongqing. Il existe toutefois aussi des races chinoises qui ne sont reconnues ni par la CKU, ni par des organismes d’autres pays : c’est le cas par exemple du Xiasi.

Entre 2017 et 2019, près de 70.000 chiens de race ont été enregistrés chaque année en moyenne auprès de la CKU. De sa création en 2006 à 2021, ils ont été un peu plus de 660.000 à l’être. Ramenés à la population canine du pays, ces chiffres sont extrêmement faibles.

En plus de gérer l’enregistrement des chiens de race du pays, la CKU a également pour mission d’orienter le travail des éleveurs, d’organiser des expositions canines, et de promouvoir la place du chien dans la société ainsi que son bien-être.

D’après les chiffres d’un livre blanc sur le secteur des animaux de compagnie en Chine publié en 2020 par le site Goumin.com et repris dans de nombreuses études sur ce marché, près de 90% des propriétaires de chiens ou chats du pays sont des femmes. Par ailleurs, un peu plus de la moitié d'entre eux ont un diplôme de niveau bachelor ou plus.

Les possesseurs de chiens sont en outre assez jeunes, puisque les générations nées dans les années 80 et 90 représentent environ deux tiers des maîtres. 80% du total des propriétaires disent d’ailleurs considérer leur animal comme un membre à part entière de la famille, voire comme leur enfant.

Toutefois, les animaux de compagnie en général – et les chiens en particulier – restent peu présents dans les villes. Ainsi, d’après le « Livre blanc de l’industrie chinoise des animaux de compagnie » paru en 2017, seuls 9 % des citadins chinois en possédaient alors un.

D'après le « Livre blanc sur l'industrie des animaux de compagnie en Chine » paru en 2022, les deux grandes villes avec la plus grande présence canine (ramené à la population) étaient alors Pékin et Shanghai : plus de 13% des habitants de Pékin possédaient alors un chien, et un peu plus de 6% de ceux de Shanghai. On constate au passage qu’il existe d’importants écarts de taux d’équipement entre les villes.

Quant à la présence du meilleur ami de l’Homme dans les zones rurales de Chine, il existe peu de statistiques à ce sujet. Cependant, il semble que les foyers ruraux possèdent généralement plus de chiens que les citadins. En 2013, la fondation Animals Asia a demandé au Horizon Research Group de Guangzhou d’étudier des populations canines dans des zones rurales périphériques de grandes métropoles chinoises. Dans les villages étudiés, environ 37 % des ménages avaient un chien - avec en moyenne 1,5 chien par foyer en possédant. Ce dernier chiffre est assez proche de celui qui ressort d’une étude intitulée « Estimation of the Rural Dog Population Within a Mega-City : An Example in Jiading District, Shanghai » et publiée en 2021 dans la revue scientifique Frontiers in Veterinary Science : elle estimait en effet que chaque foyer rural propriétaire de chien de la région de Shanghai en possédait en moyenne 1,35.

Le marché des produits et services pour chiens est en forte croissance en Chine. Ainsi, selon le livre blanc sur l’industrie chinoise des animaux de compagnie publié par le site Goumin.com, les propriétaires de chiens et de chats ont dépensé en 2019 pas moins de 202 milliards de yuans (environ 28 milliards d’euros) pour leurs compagnons. Cela représente une augmentation de près de 20% par rapport à 2018, et une croissance aussi fulgurante n’est pas propre à cette année-là : le marché représentait en 2010 moins de 20 milliards de yuans, c’est-à-dire qu’il a décuplé en une décennie à peine.

D'après le cabinet de conseil Daxue Consulting, deux entreprises étrangères détenaient en 2015 environ 70 % des parts de marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine. Ainsi, Effem Food, qui appartient au géant Mars (connu notamment pour sa marque Royal Canin), représentait à lui seul près de 50 % du marché, tandis que Nestlé (qui détient notamment la marque Purina PetCare) se situait légèrement au-dessus de 20 %. Cependant, certaines entreprises chinoises arrivent également à tirer leur épingle du jeu, comme Bridge Pet Care, Ronsy Pet Food et Tianjin Ken-Canpo Animal Medicament Health Product.

Selon un rapport du cabinet Frost & Sullivan paru en 2019, les propriétaires de chiens en Chine ont dépensé en moyenne environ 4700 yuans pour leur animal en 2018 (environ 650 euros). L’alimentation est le premier poste de coût, à hauteur de 2000 yuans (environ 280 euros), soit près de 45% du total. Viennent ensuite les frais vétérinaires, qui avec environ 1000 yuans (environ 140 euros) représentent un peu plus de 20% des dépenses. Ils sont suivis par les services en tout genre (par exemple la garde ou le toilettage), à hauteur de 800 yuans (environ 110 euros) soit environ 17% du total. Les accessoires engendrent une dépense moyenne quasi similaire.

Bien sûr, le budget moyen qu’un propriétaire consacre chaque année à son chien n’est pas le même partout dans le pays. D'ailleurs, c’est à Shanghai, Pékin, Xi'an et Chengdu (des villes non seulement très peuplées, mais aussi où le revenu par habitant est particulièrement élevé par rapport au reste du pays) que les dépenses totales pour les animaux de compagnie sont les plus élevées.

Les adoptions de chiens auprès de refuges et autres associations sont en forte hausse en Chine depuis déjà plusieurs décennies. En 2018, elles représentaient près de 12 % des acquisitions de chiens - contre 44% pour les achats et 27% pour les dons - , d’après les chiffres d’un livre blanc sur le secteur des animaux de compagnie en Chine publié en 2018 par le site Goumin.com.

Néanmoins, quelle que soit la manière dont ils avaient été obtenus, beaucoup de chiens abandonnés ne sont pas recueillis par une association et rejoignent les rangs des chiens errants, pourtant déjà très nombreux.

En effet, selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Chine compte environ 40 millions de chiens errants – soit presque autant que ceux qui font partie d’un foyer. Leur nombre est susceptible de croître d’autant plus rapidement que même les chiens en divagation qui se sont perdus ou ont été abandonnés sont rarement stérilisés.

Or, les chiens errants représentent un risque sanitaire, car ils sont parfois porteurs de zoonoses comme la rage. Ils peuvent aussi être à l’origine de morsures, de dégradations dans l’espace public…

Outre la sensibilisation des populations au bien-être animal pour réduire les achats compulsifs et les abandons, la promotion de l’adoption en refuge plutôt que de l’achat auprès d’animaleries ou d’éleveurs et la promotion de la stérilisation des chiens, un autre moyen de lutter contre ce phénomène est de mieux les identifier, via la généralisation des micropuces électroniques. En effet, contrairement à ce qui est en vigueur dans de nombreux pays, la loi chinoise n’impose pas l’identification des chiens par micro-puçage. Certaines municipalités commencent toutefois à la rendre obligatoire, comme c’est le cas par exemple à Shenzhen depuis 2020.

Avec l’essor des adoptions de chiens en Chine, toutes sortes d’acteurs voient le jour pour répondre à la demande croissante et espérer capter une part du juteux marché : des élevages, des grossistes locaux, des animaleries… Or, les normes en vigueur sont souvent à des années-lumière de celles de l’Occident.

Certaines voix s’élèvent aussi pour dénoncer le phénomène croissant des élevages intensifs (usines à chiots), qui semblent être légion dans le pays. Les animaux y naissent et grandissent dans de très mauvaises conditions : insalubrité, nourriture de piètre qualité, soins insuffisants, absence de socialisation, séparation trop précoce avec leur mère… Ils ont dès lors de grandes chances d’avoir à plus ou moins brève échéance toutes sortes de problèmes de santé et/ou de comportement – avec de ce fait un risque accru de finir abandonnés.

Le pays connaît d’ailleurs régulièrement des controverses concernant la commercialisation d’animaux. Ce fut le cas notamment en mai 2021, lorsque de nombreux chiens et chats furent retrouvés morts à Chengdu dans un camion de livraison qui transportait pas moins de 160 « boxes mystères » commandées par des internautes sur des sites de commerce en ligne locaux. En effet, ces boxes mystère sont très populaires dans le pays, et certains vendeurs ont eu l’idée de permettre ainsi aux adoptants de recevoir ainsi un animal, sans le voir à l’avance. Or, le transport par voie postale d’animaux vivants est interdit, car il se fait évidemment dans des conditions néfastes pour leur bien-être et dangereuses pour leur santé.

Ainsi, de façon générale, la surveillance du marché est très lacunaire et sujette à controverse, d’autant que les adoptants ne sont pas forcément bien renseignés et que certains vendeurs agissent de manière foncièrement malhonnête - par exemple en fournissant aux acheteurs de faux certificats de vaccination.

Les premières traces de consommation de viande de chien en Chine remontent au 6ème siècle avant J.-C. Diverses croyances lui sont associées : elle est supposée notamment porter bonheur ou être associée à une image de virilité, en permettant l’amélioration des performances sexuelles des hommes. Cette pratique est acceptée par le confucianisme, mais n’est en revanche pas bien considérée par le bouddhisme – et ce depuis des siècles.

Quoi qu’il en soit, la Chine est le plus grand consommateur de viande de chien au monde en termes de volume total. Ainsi, l’ONG Human Society International estime que plus de 10 millions de chiens y sont abattus chaque année en vue d’être mangés.

La cynophagie, c’est-à-dire le fait de manger de la viande de chien, n’est toutefois pas spécifique à la Chine : on retrouve notamment cette pratique dans plusieurs autres pays d’Asie. Avec environ 7 chiens consommés par an pour 1000 habitants, la Chine est d’ailleurs très loin des pays où cette pratique est la plus répandue, à savoir le Vietnam (56 chiens consommés par an pour 1000 habitants) et la Corée du Sud (entre 40 et 100 par an). Même en Europe, elle perdura jusqu’au 20ème siècle dans certaines régions.

Néanmoins, la Chine est dans l’imaginaire collectif le pays qui y est le plus associé. Ceci est notamment lié à son festival annuel de la viande de chien à Yulin (dans le sud du pays), qui est depuis plusieurs années montré du doigt par nombre d’associations. Cette médiatisation tend toutefois à occulter le fait que la consommation de ce type de viande reste marginale et en déclin : avec l’augmentation du niveau de vie, les habitants la remplacent par d’autres plus nobles : porc, bœuf... Du reste, cette pratique est surtout localisée dans des régions rurales du sud du pays.

Elle pourrait d’ailleurs finir par être officiellement interdite. Ainsi, en 2020, un texte réglementaire publié par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales et listant les viandes comestibles pour l’Homme exclut celles de chien et de chat. Il faut dire qu’étant en pleine quête de respectabilité internationale, les officiels de la dictature communiste semblent conscients du problème que la cynophagie représente en termes d’image du pays. Ils semblent donc décidés à suivre l’exemple de Hong Kong et de Taïwan, qui interdisent déjà la consommation de viande canine – Hong Kong depuis que les Britanniques la proscrivirent en 1950, et Taïwan depuis 2017.

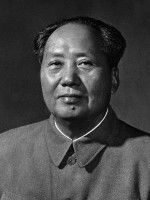

Non contentes d’entraîner la mort de millions de personnes, les autorités qui régnaient sur la Chine dans les années 60, pendant la Révolution culturelle du président Mao Zedong (1893-1976), décidèrent de s’en prendre également au meilleur ami de l’Homme. En effet, la détention de chiens de compagnie fut interdite dans les villes et de nombreux chiens furent exterminés dans les campagnes, au motif qu'ils consommaient une trop grande partie des ressources alimentaires limitées du pays et qu'ils étaient prétendument des symboles du modèle capitaliste occidental. On craignait également qu’ils ne favorisent la diffusion de zoonoses (maladies que d’autres espèces peuvent transmettre à l’Homme) comme la rage, qui étaient susceptibles de se propager rapidement en raison de la densité de population et des conditions sanitaires dégradées.

Il fallut attendre les années 90 pour que les restrictions sur la détention de chiens comme animaux de compagnie dans les villes soient assouplies, et qu’il devienne de nouveau possible pour les foyers d’en posséder. Une sorte de phénomène de rattrapage se produisit tout au long des décennies qui suivirent, à la fois dans les villes et dans les campagnes : le rapide développement économique du pays et son urbanisation croissante allèrent de pair avec l’explosion du nombre de chiens domestiques.

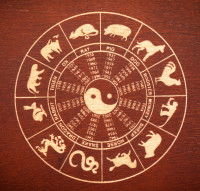

Le chien figure parmi les douze animaux du zodiaque chinois. Ce zodiaque est constitué d’un cycle de douze années, et un animal est associé à chacune ; pour la onzième, il s’agit du chien.

Une légende raconte que l’ordre des animaux correspondrait à leur ordre d’arrivée à l’occasion d’une course organisée par l’Empereur de jade, dieu chinois lié au ciel et à la souveraineté. Le chien serait arrivé avant-dernier en raison de sa personnalité joueuse, qui lui aurait fait perdre du temps pendant la compétition : il aurait folâtré en chemin.

Ainsi, selon la croyance populaire, les personnes nées une année du chien (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) auraient des traits de caractère reflétant la loyauté et l’exubérance.

Les lions gardiens chinois sont des représentations de lion qui sont apparues dans la Chine impériale lors de la dynastie Han (206 avant J.-C. – 220 après J.-C.), période durant laquelle le pays fut dirigé par un souverain portant le titre d'empereur de Chine. Souvent matérialisés sous forme de sculptures, ces lions étaient placés devant les palais impériaux, les temples et les bâtiments administratifs, car on leur accordait une fonction protectrice.

En Occident, ils sont parfois connus sous le nom de « chien de fu » ou « chien de fô », mais il s’agit là d’une erreur : il s’agit bien de lions, et non de chiens. Celle-ci pourrait venir de la traduction de leur appellation japonaise, « komainu », car « inu » signifie « chien ».