« Écrire sur ce que l’on connaît » : tel est sans doute le conseil le plus souvent donné par les écrivains à une personne qui voudrait se lancer à son tour.

Rien d’étonnant donc à ce que depuis des siècles, voire des millénaires, ils soient si nombreux à s’être inspirés du meilleur ami de l’Homme, puisant par exemple dans le courage dont il fait preuve ou la terreur que parfois il suscite pour créer des personnages canins hauts en couleur. Certains d’entre eux sont d’ailleurs restés dans les mémoires.

Voici donc 20 livres qui mettent en scène un ou plusieurs chien(s), précédés d’une introduction retraçant la place de cet animal dans la littérature au fil des siècles.

Il faut remonter très loin pour trouver la première apparition d’un chien dans la littérature. En effet, si l’on met de côté les textes purement religieux, le premier personnage canin connu dans un texte littéraire est attribué à Homère, l’aède grec du 8ème siècle avant J.-C. Ce dernier signe avec L’Iliade (Iliás en version originale) puis L’odyssée (Odýsseia) deux des épopées les plus célèbres de toute l’histoire de la poésie occidentale.

La deuxième conte le voyage de retour d’Ulysse, héros de la guerre de Troie, qui met au total plus de vingt ans à rejoindre son île d’Ithaque. À son arrivée, il se déguise en mendiant pour voir ce que sont devenus les siens sans être découvert : toutefois, il est alors rapidement démasqué par son vieux chien Argos, qui meurt juste après leurs retrouvailles. Ce dernier n’est présent que dans quelques vers du poème, mais ceux-ci ne manquent pas de faire l’objet tout au long des siècles qui suivent de diverses analyses quant à ce qu’ils représentent exactement.

L’Odyssée n’est cependant pas le seul poème épique de l’Antiquité mettant en scène un chien. On en trouve aussi un notamment dans le Mahabharata, une épopée en sanskrit (la langue des textes religieux hindous), datée de façon peu précise des derniers siècles avant J.-C. Il apparaît aux côtés de Yudhishthira, l’une des figures centrales du poème, lorsque celui-ci se lance dans l’ascension de l’Himalaya pour atteindre les cieux. Une fois arrivés au sommet, le personnage et son chien sont accueillis par la déesse Indra, qui promet au premier la vie éternelle au paradis, à condition d’abandonner le second. Le héros de la bataille mythologique de Kurukshetra s’y refuse, expliquant que son compagnon ne le l’a jamais trahi et qu’il en fera donc de même. Autrement dit, il choisit la loyauté plutôt que l’immortalité. C’est alors que le chien en question se transforme et se révèle être Yama, le dieu et juge des morts, qui avait revêtu cette apparence pour tester la vertu de Yudhishthira. Il le félicite et le laisse alors entrer au paradis, si bien que Yudhishthira devient le premier mortel à y pénétrer vivant.

En plus d’apparaître dans certaines épopées, le chien est également une figure allégorique récurrente dans les fables, et ce dès l'Antiquité.

C’est le cas notamment dans celles d'Ésope, écrivain grec d’origine phrygienne ayant vécu au 7ème ou 6ème siècle avant J.-C. Toutefois, compte tenu de la dimension morale de ses textes, le meilleur ami de l’Homme n’y a pas toujours le beau rôle.

Par exemple, l’une des plus célèbres s’intitule Le loup et le chien et relate la rencontre entre un loup en liberté et un gros chien bien nourri, mais attaché par un collier. Le premier déclare au second qu’il préfère encore la faim à la servitude, faisant ainsi l’éloge de la liberté.

Dans Le chien et son reflet, un chien gourmand transporte un morceau de viande dans sa gueule, mais est distrait par son propre reflet dans un plan d’eau. Pensant qu’il s’agit là d’un congénère transportant lui aussi de la nourriture, il décide de la lui voler : il ouvre donc la gueule, mais ce faisant laisse tomber son morceau de viande dans l’eau. Cette fable illustre les malheurs de la cupidité.

Les fables d’Ésope sont si populaires qu’elles inspirent nombre d’auteurs au fil des siècles. C’est le cas entre autres de plusieurs fabulistes romains comme Phèdre (14 avant J.-C. - 50 après J.-C) et Sénèque le Jeune (4 avant J.-C. - 65 après J.-C.), mais aussi de Marie de France (1160-1210) au 12ème siècle ainsi que de Jean de La Fontaine (1621-1695) au 17ème. Ce dernier écrit d’ailleurs une version considérablement allongée de la fable Le loup et le chien, éditée pour la première fois en 1668.

Les chiens n’occupent pas une place majeure dans la littérature chevaleresque du Moyen Âge. Néanmoins, ils y apparaissent souvent aux côtés de nobles chevaliers qu’ils accompagnent dans leurs quêtes.

Il en va ainsi notamment dans les légendes arthuriennes dont le corpus principal, La Matière de Bretagne, provient du travail du clerc Geoffrey de Monmouth (vers 1095-1155) dans Historia regum Britanniae (« Histoire des rois de Bretagne », en français). En effet, le célèbre roi légendaire possède lui-même un chien de chasse : baptisé Cavall (parfois orthographié « Cabal »), ce dernier est présent par exemple dans le récit de la chasse du Twrch Trwyth, un sanglier magique. Il est même dit qu’après sa mort, l’empreinte de sa patte est visible dans la pierre mortuaire qu’Arthur fait ériger en son honneur.

On trouve également un chien dans la légende de Tristan et Iseut, célèbre tragédie celte contant l’amour adultère entre le chevalier et la princesse éponymes. Prénommé Hodain, celui-ci est un cadeau offert au premier par la seconde pour symboliser leur amour et leur fidélité.

Le chien accompagne aussi certains saints de la littérature médiévale religieuse, à l’instar de Saint Roch (1350-1378). Atteint de la peste, celui-ci se rend dans un bois pour se laisser mourir : un représentant de la gent canine vient alors régulièrement lécher et panser ses blessures (ou lui apporter du pain, selon les versions), et il finit par miraculeusement survivre.

Dans un tout autre registre, et alors que la mythologie gréco-romaine exerce une forte influence sur les récits religieux du Moyen Âge, Cerbère, le chien monstrueux à trois têtes gardant la porte des Enfers dans la mythologie grecque, fait une apparition remarquée dans la Divine Comédie (Divina Commedia, en version originale) de Dante Alighieri (1265-1321). Composé entre 1308 et 1321, ce poème constitue l’œuvre la plus importante de la littérature italienne du Moyen Âge et raconte le voyage dans l’au-delà chrétien du poète lui-même. Dans le troisième cercle de l’Enfer, il aperçoit la fameuse créature dont la tâche consiste à punir les défunts ayant péché par gourmandise, en les mordant et les griffant.

À la Renaissance, le chien continue d’apparaître dans les romans chevaleresques et d’aventures comme simple compagnon qui se distingue par sa loyauté – et incarne d’ailleurs cette valeur. Il y est alors généralement cantonné à des apparitions mineures, notamment dans des scènes de chasse – à l’image par exemple de ce qu’on observe dans le chapitre introductif du roman La Célestine (La Celestina), écrit par l’Espagnol Fernando de Rojas (vers 1465-1541) et paru pour la première fois en 1499 de manière anonyme.

L’humanisme qui caractérise cette époque a toutefois une influence sur les écrivains. En effet, la notion d’individualisme, qui figure au cœur de ce courant de pensée, fait que ces derniers veulent utiliser le chien autrement que comme personnage symbolique et imaginent des personnages canins capables de faire rire et réfléchir.

C'est ce qu’on observe par exemple dans Les Deux Gentilshommes de Vérone (The Two Gentlemen of Verona), une pièce mineure du dramaturge anglais William Shakespeare (1564-1616). Celle-ci raconte le voyage de Valentine et Proteus, deux amis qui décident de quitter Vérone pour Milan et tombent tous les deux amoureux de la même femme. Proteus est accompagné de son serviteur Launce, qui possède un chien baptisé Crab. Ayant un rôle avant tout comique, ce dernier vole fréquemment la vedette au reste du casting dans les scènes où il apparaît. Il n’existe toutefois aucune trace écrite des représentations ayant eu lieu du temps de Shakespeare, si bien qu’on ignore si c’est un véritable chien qui jouait ce personnage ou bien un acteur déguisé. Dans les représentations postérieures, cela varie en fonction de la vision du metteur en scène.

La gent canine donne aussi son nom à The Isle of Dogs, une pièce des dramaturges anglais Thomas Nashe (1567-c.1601) et Ben Jonson (1572-1637), le grand rival de William Shakespeare. On sait cependant peu de choses sur cette satire qui n’est jouée qu’une fois (en 1597) et dont le texte est ensuite perdu, mais son contenu est si choquant pour l’époque qu’il entraîne une perquisition du domicile de Nashe et l’arrestation des deux auteurs. Selon un biographe de Jonson, il est probable qu’elle représentant des conseillers de la reine d’Angleterre sous la forme de chiens de compagnie.

Le meilleur ami de l’Homme est par ailleurs le personnage principal de Le Colloque des chiens (El coloquio de los perros), une nouvelle écrite par l’Espagnol Miguel de Cervantès (1547-1616), plus connu pour Don Quichotte (Don Quixote). Se situant dans un registre humoristique, cette oeuvre voit deux chiens de garde commenter les comportements des humains, mais aussi disserter sur des sujets comme la cupidité, l’honneur ou encore la sorcellerie. L’auteur en profite pour tourner en dérision la supposée loyauté indéfectible des chiens, en laissant ses deux personnages canins jeter un regard critique et désabusé sur les différents maîtres qu’ils ont servis.

Enfin, l’évolution de la perception du chien est perceptible également dans les écrits des philosophes de l’époque. Ainsi, même s’il ne cite pas directement la gent canine, Montaigne (1533-1592) s’épanche sur le genre animal dans ses célèbres Essais, publiés à partir de 1580. Il y propose une vision matérialiste des animaux et remet en cause l’idée de la supériorité de l’Homme sur les autres espèces. Il explique par exemple que quand il joue avec sa chatte, rien ne permet de dire qu’elle lui est inférieure dans cette interaction.

Cette réflexion se poursuit au 18ème siècle avec le travail des philosophes des Lumières, en particulier de Voltaire (1694-1778) et Rousseau (1712-1778). Tous les deux voient les animaux comme des créatures bien plus complexes que ce que Diderot (1713-1784) défend avec sa théorie métaphysique de l’animal-machine, puisque celle-ci leur refuse toute idée de conscience ou de pensée.

À partir du 18ème siècle, il est de plus en plus fréquent dans les familles aristocrates et bourgeoises européennes d’adopter un chien comme simple animal de compagnie. Cette évolution a un impact profond sur la perception de cet animal par les écrivains, qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à écrire sur le sujet. En particulier, les poètes renouent avec une vision élogieuse de ce compagnon loyal qui incarne l’une des valeurs les plus prisées des romantiques : l’héroïsme.

C’est ainsi par exemple que William Wordsworth (1770-1850) signe en 1805 l’émouvant poème Fidelity (1805), qui décrit un chien gardant fidèlement la tombe de son maître enterré au milieu d’une prairie.

Lord Byron (1788-1824), figure majeure du courant littéraire romantique, voue quant à lui une passion sans faille à la gent canine – et en particulier à son Landseer nommé Boatswain. Il est tellement attaché à son chien que lorsqu’en 1808 celui-ci contracte la rage, il décide de s’en occuper lui-même, malgré le risque d’être mordu et infecté à son tour – d’autant qu’à cette époque les vaccins n’existent pas encore. Après que Boatswain succombe à la maladie, il fait ériger un monument funéraire à sa gloire et y fait inscrire un poème baptisé Épitaphe pour un chien (Epitaph to a Dog) dans lequel il écrit que « près de cet endroit se trouve la dépouille d’un être qui jouissait d’une beauté vierge de vanité, d’une force vierge d’insolence, d’un courage vierge de férocité ».

Loué par les uns, craint par les autres, le chien devient vers la même époque à la fois un personnage héroïque chez les romantiques et une figure d’épouvante récurrente dans le roman gothique, qui se développe à partir de la seconde moitié du 18ème siècle.

Il est associé tout particulièrement au concept du sublime, qui caractérise quelque chose d’à la fois terrifiant et attrayant. C’est le cas déjà dans Le Château d’Otrante (The Castle of Otranto) d’Horace Walpole (1717-1797), paru en 1764 et considéré comme la première œuvre du genre : même s’il n’y occupe qu’un rôle secondaire, un chien y est présent et se distingue par sa sensibilité accrue au surnaturel – qui se manifeste par des aboiements et de la nervosité.

La présence des chiens est encore plus prononcée dans les romans les plus tardifs du genre, à l’instar de Dracula, publié en 1897 par l’écrivain irlandais Bram Stoker (1847-1912). Le célèbre conte vampirique est en effet capable de se changer en chien quand il le souhaite, et ne manque pas de le faire à quelques reprises. L’œuvre gothique qui fait le plus la part belle à un chien est cependant un titre paru en 1902 tiré d’une série n’ayant a priori à voir avec ce mouvement littéraire : Le Chien des Baskerville (The Hound of the Baskervilles). Sherlock Holmes, le célèbre détective issu de l’imagination de l’écrivain écossais Arthur Conan Doyle (1859-1930), y enquête avec son acolyte, le docteur Watson, sur des apparitions dans la campagne anglaise d’un soi-disant chien cracheur de feu. Le fantastique n’a cependant guère de place dans l’univers du célèbre détective, qui rejette toute interprétation surnaturelle et renvoie à leur superstition les petites gens qui démonisent la gent canine.

Le romancier belge George Simenon en fait de même en 1931 avec Le Chien jaune, qui rend hommage à la littérature gothique et critique lui aussi la peur irrationnelle des habitants du monde rural accusant un simple chien d’être lié à une série de meurtres.

Plus de 150 ans après sa première apparition dans un roman gothique, le chien reste difficilement dissociable de l’horreur, et il y a de fortes chances que cela perdure. D’ailleurs, certaines œuvres plus récentes s’inscrivent pleinement dans la même veine : c’est le cas par exemple de Cujo (1981), dans lequel Stephen King (né en 1947), maître incontesté du roman d’horreur, sème l’effroi en transformant un gentil Saint-Bernard en un monstre sanguinaire.

Au 19ème siècle, il est acquis que le chien est doté d’une personnalité complexe. Certains écrivains réalistes décident de se pencher sur la façon dont elle est influencée par celle du maître, et vice-versa.

C’est ce que fait notamment dans Oliver Twist l’Anglais Charles Dickens (1812-1870), maître du symbolisme et plus grand romancier de l’époque victorienne. Il utilise en effet un Bull Terrier pour souligner la brutalité de Sykes, un membre du gang dans lequel le jeune orphelin se trouve embrigadé. Aussi dangereux que son maître, Bull’s Eyes (Mille dans certaines traductions) est un peu la matérialisation de la conscience de ce dernier. Lorsque sa fourrure blanche se trouve tachée du sang d’une victime du gangster, ce dernier devient incapable d’échapper à sa culpabilité.

Il en va de même dans Loin de la foule déchaînée (Far From the Madding Crowd), roman le plus célèbre de Thomas Hardy (1840-1928), qui traite de la rudesse de la vie dans le monde agricole et paraît en 1874. Au début du roman, George, le chien de berger du personnage principal, n’est pas encore bien dressé : il amène alors par incompétence un troupeau de moutons à sauter d’une falaise, et ce faisant entraîne la ruine financière de son maître. Pendant toute la suite de l’histoire, il est un rappel constant de cet échec monumental.

Dans Anna Karenine (Anna Karenina), l’écrivain russe Léon Tolstoï (1828-1910) va même jusqu’à rédiger certains chapitres du point de vue de Laska, la chienne de Lévine, l’un des personnages secondaires du roman. Déterminé à critiquer ardemment la vie en ville et l’immoralité des citadins, l’auteur utilise celle-ci comme symbole d’une existence simple et pure.

En plus d’être marqué par l’avènement de la littérature réaliste, le 19ème siècle fait aussi la part belle aux romans d’aventures. Plusieurs d’entre eux mettent en scène des chiens aux capacités extraordinaires ou qui font preuve d’une intelligence hors norme pour venir en aide au protagoniste de l’histoire.

Parmi les plus connus figure Sans famille, classique du genre publié en 1878 par le Français Hector Malot (1830-1907). Il narre les pérégrinations sur les routes de France et d’Angleterre d’un jeune orphelin accompagné d’un chien de cirque.

De son côté, Jules Verne (1825-1905) intègre un chien courant au groupe de survivants de L’île mystérieuse (1875). Ce personnage est d’ailleurs loin de faire de la figuration, puisqu’à plusieurs reprises ses découvertes font avancer le récit.

C’est cependant de l’autre côté de l’Atlantique que le héros canin se développe le plus, notamment avec L’appel de la forêt (Call of the wild) et Croc-Blanc (White Fang), les deux romans de l’Américain Jack London (1876-1916) qui ont carrément un chien pour personnage principal. Se basant sur ses propres connaissances du Grand Nord et du comportement des chiens dans cet environnement glacial et hostile, l’auteur y rejette la vision anthropomorphique du meilleur ami de l’Homme présentée par exemple dans les romans d’Hector Malot et Jules Verne ; à la place, il imagine des personnages canins complexes mais aux valeurs et comportements spécifiques, liés au fait qu’il s’agit d’animaux et non d’humains.

Ces deux œuvres rencontrent le succès, mais ne font guère d’émules. En effet, les romans d’aventures qui leur succèdent et mettent eux aussi en scène un chien embrassent généralement une vision moins réaliste de cet animal et de ses capacités réelles. C’est par exemple le cas avec Lassie, chien fidèle (Lassie Come-Home), que l’Anglais Eric Knight (1897-1943) publie en 1940 : son héros est un Border Collie prêt à traverser tout le Royaume-Uni pour retrouver son jeune maître, après avoir été vendu à un riche duc écossais. Néanmoins, ce qui lui arrive est assurément peu plausible.

Qu’importe le manque de réalisme, les lecteurs sont férus de ce genre de récits et en redemandent. Il faut dire que cette vision idéalisée du meilleur ami de l’Homme convient parfaitement en particulier aux attentes du jeune public vis-à-vis de cet animal qu’il chérit. Ainsi, les auteurs spécialisés dans la littérature jeunesse sont nombreux à l’intégrer à leurs histoires, de l’Américain Norton Juster (1929-2021) qui en 1961 imagine un chien obsédé par le temps qui passe dans le monde loufoque de Le Royaume fantôme (The Phantom Tollbooth), à Enid Blyton (1897-1968) avec Le Club des cinq (The Famous Five), publié de 1942 à 1963, dont le super-chien Dagobert est membre à part entière, en passant par Cécile Aubry qui adapte en 1965 sa propre série à succès Belle et Sébastien en livre afin d’offrir un prolongement aux aventures de Sébastien, l’orphelin qui vit dans les montagnes du Pays basque, et Belle, la chienne qui ne le quitte jamais.

Même s’il est devenu une figure indissociable du roman d’aventures au Moyen Âge et tout au long des siècles suivants, le chien continue d’apparaître dans de nombreux autres registres, aussi bien dans des ouvrages de pur divertissement que sous la plume de grands écrivains qui traitent la gent canine avec beaucoup de sérieux.

Toutes ces œuvres n’ont généralement pas grand-chose en commun, si ce n’est une fascination de leurs auteurs pour la manière dont pensent les chiens et celle dont ils perçoivent les humains – dans la lignée d’ailleurs de ce que faisaient déjà des auteurs comme Thomas Hardy (1840-1928) et Léon Tolstoï (1828-1910) au 19ème siècle. Certains les utilisent d’ailleurs (au même titre que les chats) comme une sorte de miroir pour mettre l’Homme face à ses propres bizarreries.

Jack London (1876-1916) est le premier au 20ème siècle à essayer de se glisser ainsi dans la tête d’un chien, avec L’appel de la forêt (Call of the wild). Paru en 1903, celui-ci porte un jugement critique sur les humains, ne cessant de dénoncer leur cruauté à travers le regard de cet être innocent.

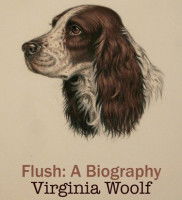

L’autrice anglaise Virginia Woolf (1882-1941), l’une des figures majeures du modernisme, publie pour sa part en 1933 une œuvre intitulée Flush qui raconte la vie de la poétesse britannique Elizabeth Barret Browning (1806-1861) à travers les yeux de Flush, son Cocker Spaniel. D’ailleurs, Browning elle-même avait écrit de son vivant un élogieux poème dédié à son chien, intitulé To Flush, My dog. En choisissant de raconter la vie de Browning à travers le regard de son chien, Woolf entend utiliser ce point de vue unique pour poser un regard inédit sur la vie citadine, la condition féminine et la poésie. Elle y philosophe ainsi sur la capacité des chiens à porter un regard poétique sur leur environnement, à travers leur façon d’apprécier avec beaucoup de finesse les odeurs qu’ils perçoivent.

De son côté, l’écrivain américain de science-fiction Clifford Simack (1904-1988) signe entre 1944 et 1951 Demain les chiens (City en version originale), un recueil de huit nouvelles interconnectées initialement publiées dans le magazine Astounding Science Fiction. L’Homme y a disparu de la surface de la Terre, tandis que les chiens ont appris à parler et y sont devenus l’espèce dominante. Sans savoir s’il s’agit de simples mythes ou de véritables récits historiques, ils se racontent l’histoire de la fin de la civilisation humaine et de l’avènement de la leur, tandis que divers philosophes canins interviennent à la fin de chaque nouvelle pour en faire l’exégèse.

Quant à Colette (1873-1954), une des grandes plumes parisiennes de la première moitié du 20ème siècle, elle imagine en 1904 les conversations entretenues par son Bouledogue Français et son chat dans une collection de quatre nouvelles intitulées Dialogue de bêtes. Les deux animaux s’y épanchent longuement sur la drôle de vie des « deux pattes ». L’écrivaine se plaît dans cet exercice, puisqu’elle écrit trois nouvelles supplémentaires lorsque l’ouvrage est réédité en 1905, puis encore cinq autres lors d’une ultime réédition en 1930.

Si, au 20ème siècle, certains auteurs entrent dans la tête des chiens pour s’interroger sur le regard qu’ils portent sur nous, la tendance est plutôt inversée au 21ème siècle. Désormais, les écrivains prennent la plume pour s’exprimer sur ce qu’ils ressentent vis-à-vis des représentants de la gent canine et l’impact que ceux-ci ont sur leur vie.

C’est ainsi par exemple que l’auteur américain W. Bruce Cameron (né en 1956) publie en 2010 Mes vies de chien (A dog’s purpose), qui traite des réincarnations successives d’un chien et de l’impact profond qu’il a sur la vie de tous ceux qui l’entourent. Quant à Lily and the Octopus (non traduit en français), paru en 2017 et écrit par Steven Rowley (né en 1971), il conte la vie d’un écrivain gay dont le seul compagnon est Lily, son Teckel mourant qu’il cherche à sauver par tous les moyens. Enfin, dans L’Ami (The Friend), l’écrivaine américaine Sigrid Nunez (née en 1951) raconte en 2018 comment une écrivaine fait le deuil de son meilleur ami en adoptant Apollon, son Dogue Allemand vieillissant. Le texte décroche le National Book Awards, l’un des prix littéraires les plus prestigieux des États-Unis.

Cette exploration du lien émotionnel qui unit l’Homme à son meilleur ami ne se limite cependant pas qu’à la fiction. En 2005, le journaliste américain John Grogan rencontre un succès inattendu avec Marley et moi (Marley & Me), hommage posthume à son Labrador Retriever dont il décide de raconter la vie en expliquant à quel point il a changé la sienne.

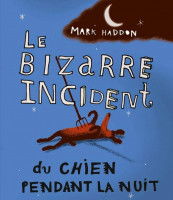

Le décès d’un chien est d’ailleurs traité de plus en plus souvent avec le plus grand sérieux. C’est le cas par exemple dans le roman britannique à succès Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time), paru en 2003 et écrit par le romancier britannique Mark Haddon (né en 1962) : il raconte comment un jeune garçon autiste et très attaché aux animaux décide d’élucider le meurtre du chien de sa voisine en s’inspirant des méthodes de son détective préféré, Sherlock Holmes. Cette oeuvre s’impose comme une des plus marquantes de la littérature contemporaine, au point notamment d’être nominée pour un Booker Prize (un des prix les plus prestigieux pour la littérature de langue anglaise) et d’intégrer la liste des « 100 livres du 21ème siècle à lire » publiée en 2019 par le journal anglais The Guardian.

Ainsi, plus qu’un simple compagnon, le chien est souvent un personnage à part entière, pris au sérieux aussi bien par les écrivains que par les lecteurs.