Un Loup n'avait que les os et la peau ;

Tant les Chiens faisaient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,

Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.

L'attaquer, le mettre en quartiers,

Sire Loup l'eût fait volontiers.

Mais il fallait livrer bataille

Et le Mâtin était de taille

À se défendre hardiment.

Le Loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment

Sur son embonpoint, qu'il admire.

Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.

Quittez les bois, vous ferez bien :

Vos pareils y sont misérables,

Cancres, haires, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.

Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée.

Tout à la pointe de l'épée.

Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin.

Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?

Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens

Portants bâtons, et mendiants ;

Flatter ceux du logis, à son maître complaire ;

Moyennant quoi votre salaire

Sera force reliefs de toutes les façons :

Os de poulets, os de pigeons,

........Sans parler de mainte caresse.

Le loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé :

Qu'est-ce là ? lui dit-il. Rien. Quoi ? rien ? Peu de chose.

Mais encor ? Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe ?

Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.

Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

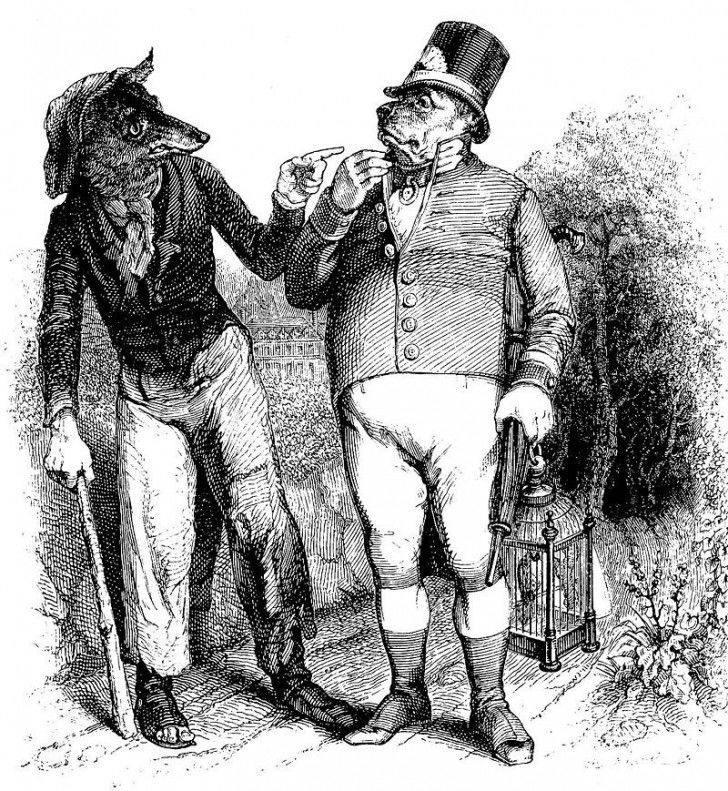

« Le Loup et le Chien » est un poème de l’un des plus grands et des plus illustres fabulistes européens, le Français Jean de La Fontaine (1621-1695), représentant du mouvement littéraire que l’on a coutume de nommer le classicisme français. Comme nombre d’autres grands écrivains de cette période, La Fontaine puise son inspiration chez les auteurs de l’Antiquité. Il est sans doute parmi eux celui qui a le plus exploré la fable, un genre dans lequel il excelle et qui a fait sa renommée à travers le monde. Cette histoire est la cinquième du livre I du premier tome de ses Fables, publié pour la première fois en 1668.

Elle est directement inspirée d’une fable éponyme du Grec Ésope (7ème-6ème siècle avant J.-C.), elle-même reprise également sous le même nom par le Latin Phèdre (qui naquit vers 14 avant J.-C. et mourut vers 50 après J.-C.). C’est d’ailleurs cette dernière qui a le plus influencé La Fontaine. Comme Phèdre, il fait en sorte de théâtraliser l’histoire d’Ésope, en mettant en scène les deux personnages et en développant les dialogues pour les rendre plus vivants. L’hétérogénéité de la métrique (alexandrins, décasyllabes et octosyllabes) et des rimes (alternées, plates, embrassées) contribuent à rendre le récit dynamique – une des spécialités de La Fontaine.

Dans les premiers vers, l’auteur introduit les deux personnages et souligne combien ils sont opposés sur le plan physique : le loup est famélique, alors que le chien qu’il rencontre est beau et imposant. On apprend d’ailleurs plus loin qu’il s’agit d’un dogue ou d’un mâtin, des types de chiens qui se distinguent par leur puissance.

Il est intéressant au passage de relever que les représentants de la gent canine sont désignés comme responsables de la famine dont souffre le loup, du fait qu’ils remplissent à merveille leur rôle de gardien : cet ajout est une particularité qui distingue la version de La Fontaine de celles d’Ésope et de Phèdre.

L’auteur français explicite par ailleurs un point qui demeure obscur chez ses prédécesseurs : si le loup ne mange pas le chien, c’est parce qu’il a peur de cet animal qui est plus gros et plus en forme que lui. C’est donc « humblement » qu’il l’aborde, non sans le complimenter « sur son embonpoint, qu’il admire ».

Le chien, en position de force, commence non par mettre en avant son statut, comme chez Phèdre, mais par dénoncer celui des loups, « misérables » et condamnés à mourir de faim. Il invite alors son cousin canidé à quitter la vie dans les bois et à suivre son exemple.

Manifestement intrigué et potentiellement intéressé, le loup l’interroge sur ce qu’il devra faire. Pas grand-chose, répond le chien, qui en profite pour évoquer les avantages de son statut : il aide à la chasse et flatte les occupants de la maison ; en échange de ces services, qu’il présente comme minimes, il reçoit abondance de nourriture et d’affection.

Le loup est conquis, et rêve déjà de la nouvelle vie qui pourrait être la sienne. Il commence à suivre son interlocuteur, mais remarque soudainement que son cou est pelé et l’interroge alors à ce sujet. Comme chez Phèdre, le chien semble embarrassé par la question, et essaye dans un premier temps de l’éluder.

Ce passage marque un tournant, ou plutôt un retournement de situation. Si arrogant au début de l’histoire, il fait moins le fier lorsque le loup insiste pour savoir ce qu’il en est : il finit par avouer, comme gêné, que c’est « peut-être » la marque du collier par lequel il est attaché.

Le loup paraît choqué par ce dernier mot, qu’il répète comme s’il avait du mal à y croire. Il demande à son interlocuteur si donc celui-ci ne peut courir où il le souhaite. « Pas toujours, mais qu’importe ? », lui répond le chien, pour minimiser les désavantages de cette privation de liberté ou pour signifier que les avantages qu’il perçoit en échange compensent ce désagrément.

Quoi qu’il en soit, la conclusion du loup est sans appel : il n’échangerait en rien sa liberté contre la nourriture qui lui manque pourtant si cruellement, et d’ailleurs pas non plus contre quelque trésor que ce soit. Entièrement maître de son destin, il décide de s’enfuir, « et court encore ».

Cette histoire où le chien représente la flatterie, l’attachement au confort matériel et la servitude, là où le loup incarne le goût absolu de la liberté ainsi que la fidélité à ses principes, est assez parlante et puissante pour que La Fontaine juge qu’il n’est pas nécessaire de lui adjoindre une morale. Il en était d’ailleurs de même chez Phèdre.