Un chien dormait devant une ferme. Un loup fondit sur lui, et il allait faire de lui son repas, quand le chien le pria de ne pas l’immoler tout de suite : « À présent, dit-il, je suis mince et maigre ; mais attends quelque temps : mes maîtres vont célébrer des noces ; moi aussi j’y prendrai de bonnes lippées, j’engraisserai et je serai pour toi un manger plus agréable. » Le loup le crut et s’en alla. À quelque temps de là il revint, et trouva le chien endormi dans une pièce haute de la maison ; il s’arrêta en bas et l’appela, lui rappelant leurs conventions. Alors le chien : « Ô loup, dit-il, si à partir d’aujourd’hui tu me vois dormir devant la ferme, n’attends plus de noces. »

Cette fable montre que les hommes sensés, quand ils se sont tirés d’un danger, s’en gardent toute leur vie.

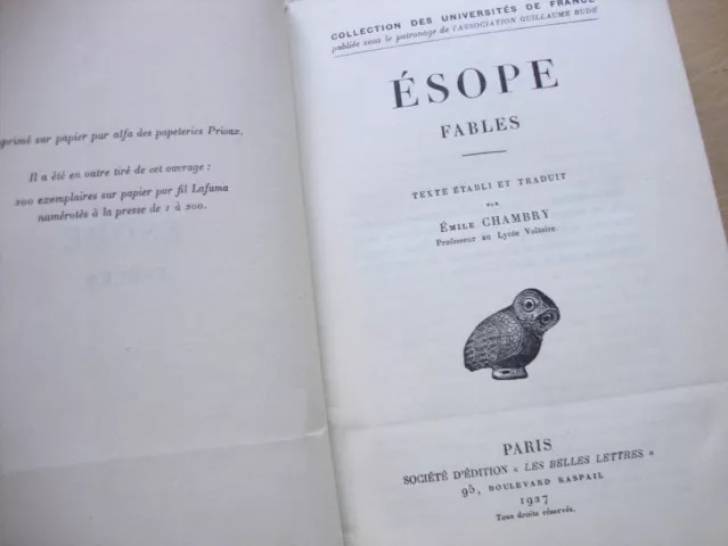

Figurant parmi les toutes premières fables européennes, « Le Chien endormi et le Loup » est un texte du Grec Ésope (7ème et 6ème siècle avant J.-C.). Elle est numérotée 184 dans Fables d’Ésope d’Émile Chambry, qui a traduit en français et édité son œuvre dans ce recueil de référence paru en 1927.

Comme son titre le laisse entendre, un chien y occupe une place centrale, et comme dans plusieurs autres récits du même auteur, celui-ci y est confronté à un de ses cousins : un loup.

Des deux personnages, c’est le premier qui a le beau rôle : réveillé devant une ferme par un loup féroce qui ne désire que le manger, il parvient à le convaincre en mentant de différer son festin en attendant un prétendu mariage que ses maîtres s’apprêteraient à célébrer et au cours duquel il serait en mesure de s’engraisser, et donc d’être encore plus appétant pour son prédateur. Quand le loup crédule revient, le chien a pris ses dispositions pour se mettre à l’abri du danger : ce n’est plus devant la ferme qu’il dort, mais à l’abri dans la maison. Fort de sa victoire, il va même jusqu’à taquiner son adversaire sauvage.

Comme toujours chez Ésope, le texte s’achève par une morale qui explicite l’enseignement à tirer du récit. Ainsi, le loup est ici l’incarnation de la crédulité, tandis que le chien, présenté comme malin et astucieux, est une figure allégorique des « hommes sensés » qui, après avoir échappé à un danger, prennent des mesures de prudence.

Bien des siècles plus tard, cette histoire inspire entre autres Jean de La Fontaine (1621-1695), avec « Le Loup et le Chien maigre » (1678). Toutefois, le célèbre fabuliste français fait le choix de mettre davantage l’accent sur l’erreur du loup. L’illustre écrivain russe Léon Tolstoï (1828-1910) la reprend pour sa part quasiment mot pour mot avec « Le Chien et le Loup » (1859), mais se dispense d’y inclure une morale.