Un des mythes les plus tenaces à propos des chiens dans l’islam est que le Coran parle d’eux comme étant impurs (« haram », en arabe).

La croyance est tellement ancrée dans l’esprit de certains qu’en 2018, des musulmans de France arguèrent que l’Islam interdit aux personnes souffrant d’un handicap moteur d’être aidées par un chien guide sous prétexte que leur bave fait partie des matières impures.

L’Union des Mosquées de France dût répondre dans un communiqué officiel à cette polémique en affirmant que non seulement la bave n’est pas considérée comme impure, mais qu’en plus un des principes fondamentaux de l’Islam est que face à un besoin vital, une chose reconnue comme interdite peut être autorisée. Cet épisode montre en tout cas à quel point le chien – et plus particulièrement son adoption comme animal de compagnie - reste un sujet tumultueux au sein de cette religion.

Paradoxalement, il est peu plausible que les premiers musulmans, dont le prophète Mahomet (vers 570-632), aient détesté les chiens au point de les interdire : la péninsule arabique était alors habitée par des tribus pastorales, qui utilisaient des chiens de berger tant pour la conduite que pour la protection de leur bétail.

Un passage du Coran évoque d’ailleurs la grande proximité entre les chiens et les humains à cette époque : « Et à les voir, tu aurais cru qu’ils étaient éveillés alors qu’en réalité ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leur chien était couché à l’entrée, les pattes allongées » (Coran, sourate 18, verset 18).

Un hadith (c’est-à-dire une parole du prophète rapportée par des tiers) raconte même l’histoire d’un homme admis au paradis pour être venu au secours d’un chien : « On tient du Prophète qu’un homme vit un chien tellement altéré qu’il mangeait de la terre humide. Prenant alors sa bottine, cet homme s’en servit pour puiser de l’eau qu’il offrit au chien et répéta ce manège jusqu’à ce que l’animal se fût désaltéré. Dieu sut gré à cet homme et le fit entrer au Paradis » (Hadith n°2363).

En réalité, si certains musulmans voient d’un si mauvais œil le fait d’adopter un chien, ce n’est pas à cause du Coran, mais à cause de certains hadiths bien plus critiques à l’égard de la gent canine. Plusieurs de ces paroles rapportées expriment en effet de façon claire que les musulmans doivent s’abstenir d’avoir un chien, car les animaux de compagnie détournent les fidèles de Dieu. L’un d’entre eux affirme ainsi : « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien et une statue » (Sounan n°5365). Un autre précise également : « Quiconque se sert d'un chien, à moins que ce ne soit un chien de berger ou un chien de chasse, diminue son contingent de bonnes œuvres chaque jour de deux qîrâts » (Hadith n°2947). Ces paroles rapportées font cependant débat, compte tenu de la difficulté de les dater et de les authentifier. Ceci explique que les musulmans ne sont pas tous d’accord sur la question.

Alan Mikhail, professeur d’histoire à l’université de Yale (États-Unis), a émis en 2017 l’hypothèse que l'animosité des musulmans envers le chien est un phénomène relativement récent. Elle serait apparue il y a deux siècles, lorsqu’on commença à établir un lien entre les épidémies, la densité de population et le manque de propreté dans les villes. En effet, il n’a pas échappé aux savants musulmans et aux gouvernements de cette époque que les grandes épidémies du Moyen Âge firent leur apparition dans des zones très peuplées où les déchets produits par les humains s’accumulaient.

À partir du 19ème siècle, on commença donc à entreposer systématiquement ces derniers dans des décharges situées à l’extérieur des villes. Comme les ordures devinrent de moins en moins visibles au sein de ces dernières, les habitants perdirent l’habitude d’en voir d’importantes quantités dans leur environnement. De ce fait, celles restantes furent de plus en plus facilement perçues comme des anomalies et un danger pour la santé humaine. Par ailleurs, en raison de l’avancée des connaissances sur la transmission des microbes, on soupçonna de plus en plus les chiens qui les mangeaient de colporter des maladies. En conséquence, cet animal qui jouait autrefois le rôle d’éboueur naturel dans les grandes zones urbaines perdit cette fonction dans la société et commença à être vu d’un mauvais œil.

Certaines grandes villes du monde musulman (Le Caire, Istanbul et Bagdad, notamment) se mirent alors à mener des campagnes d’éradication des chiens errants très efficaces. Ainsi, en l’espace de quelques décennies, leur nombre chuta rapidement, rendant leur présence de plus en plus inhabituelle pour les citadins. Chassés des villes, ils se rabattirent sur les cimetières et les décharges à l’extérieur des cités : leur association avec la maladie et la mort s’en trouva renforcée.

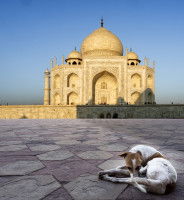

Néanmoins, l’image du chien dans la société musulmane semble de nos jours évoluer positivement, en particulier depuis le début du 21ème siècle ; d’ailleurs, beaucoup de croyants décident d’en adopter ou de s’occuper de chiens errants. C’est flagrant par exemple à Istanbul, où les campagnes d’éradications ne sont plus qu’un lointain souvenir : la ville a au contraire mis en place des lois interdisant qu’on leur fasse du mal. Ils peuvent donc errer librement dans les rues, et nombre d’entre eux sont choyés par les habitants. Autrement dit, la tradition s’incline devant l’empathie et l’amour de l’Homme pour son meilleur ami.

Il existe toutefois encore quelques exceptions, comme celui du régime des mollahs en Iran. Face à la prolifération des chiens dans la capitale du pays, Téhéran, des députés ont souhaité en 2011 limiter leur présence : ils considéraient en effet le fait d’avoir un chien chez soi comme « un problème culturel qui constitue une imitation aveugle de la culture occidentale vulgaire », comme le rapportait alors l’agence de presse iranienne Irna. En 2019, ils trouvèrent un soutien de poids en la personne de Hossein Rahimi, chef de la police de la ville, qui décréta qu’il était désormais interdit de promener un chien en public ou de le prendre en voiture, et que les contrevenants s’exposaient à des sanctions. Toutefois, contrairement par exemple à d’autres interdictions de nature religieuse comme celles de consommer de l’alcool, de danser ou de jouer d’un instrument de musique en public, celle-ci est globalement ignorée par la population et par la police elle-même. De fait, même si des amendes sont prévues, il y a peu de chances que de nombreux propriétaires se soient effectivement séparés de leur fidèle compagnon suite à cette décision.

Paradoxalement, les services en charge de la sécurité de Mahmoud Ahmadinejad (né en 1956), qui fut président de la République islamique d’Iran de 2005 à 2013, firent l’acquisition de quatre chiens de garde allemands pour un coût total estimé à 644.000 dollars (soit environ 500.000 euros) afin de renforcer sa sécurité. Alors que cette décision suscita des critiques de la part des autorités religieuses du pays, Fars News Agency, une agence de presse au service du gouvernement, déclara que l’acquisition avait été autorisée par une fatwa émise par des ayatollahs à condition que ces chiens soient utilisés exclusivement pour garantir la sécurité du président.